Une conception élargie de la périphérie

Albert Ogien

| France |

3 de décembre de 2018

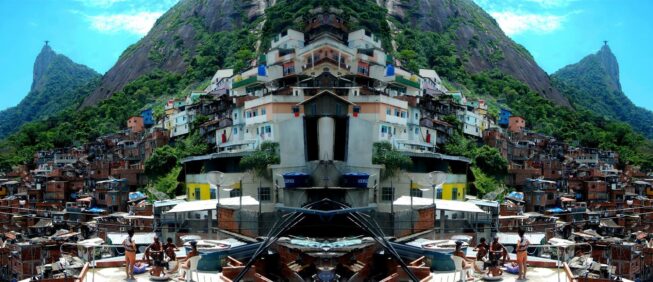

La notion de « périphérie » semble aujourd’hui servir essentiellement à qualifier ces zones d’habitat rural ou urbain (quartiers précaires, favelas, bidonvilles, bourgades et villages délaissés) placées en marge du mouvement de développement économique et de « modernisation » qu’on observe dans les pays du Sud. Derrière cette notion se trouve souvent l’idée d’une inégalité radicale de statut entre des citoyen.ne.s qui font pourtant partie d’une même entité politique : d’un côté, des groupes de puissants qui se sont accaparés les structures de l’Etat et tirent bénéfice de la mise en application de nouvelles règles du jeu économique global, en termes de pouvoir et de revenus – ce qu’il est convenu d’appeler le « centre » ; de l’autre des groupes de population qui sont maintenus dans des conditions de précarité, d’insalubrité, d’illettrisme et d’assujettissement absolu – ce qu’il est convenu d’appeler la « périphérie ». Dans cet entre-deux, une soit-disant « classe moyenne » urbaine et modernisée se serait développée qui, admettant la légitimité des principes posés par le centre, revendique, avec plus ou moins de vigueur, l’exercice de ses droits dans l’espace public qu’elle contribue à constituer.

Cette manière d’envisager la « périphérie » comme une assignation de certains groupes de population à une position de subalternes éternels propre au seuls pays du Sud et reposant sur leur « racialisation » paraît trop restrictive – même si elle rend compte de la réalité de l’ordre de relations sociales qui s’est généralement imposé dans les anciens pays sous domination coloniale ou impérialiste. C’est que l’institutionnalisation d’un ordre hiérarchique qui justifie la puissance des détenteurs de la richesse, la légitimité d’une forme de domination sociale, l’accès limité aux droits et aux ressources, la disparité des chances économiques, les discriminations de genre et d’origine ethnique, le mépris pour la voix des plus défavorisés n’a pas uniquement cours dans les pays du Sud. En fait, l’instauration et la reproduction d’une asymétrie de pouvoir entre un « centre » et une « périphérie » est au principe des rapports de domination qu’on découvre dans toute société inégalitaire et hiérarchisée, que ce soit en régime démocratique, en régime autoritaire ou en régime colonial ou post-colonial. De ce point de vue, la distinction centre/périphérie peut s’appliquer dès lors qu’on identifie un type d’asymétrie de pouvoir, comme cela est le cas lorsqu’on oppose féodaux et sujets ; métropoles et colonies ; bourgeoisie et prolétariat ; puissances impéralistes et « Tiers-monde » ; villes et campagnes ; inclus et exclus ; gagnants et perdants de la mondialisation ; élite et peuple.

C’est à partir de cette idée que je voudrais proposer une conception élargie de la « périphérie », qui permettrait de classer sous ce terme tous les groupes sociaux qui, quel que soit le degré de développement économique et politique du pays dans lequel ils vivent, sont assujettis à des mécanismes qui les dépossèdent de leur capacité à contribuer à la définition des questions relatives à l’intérêt général et à décider collectivement de la manière de les résoudre. Ces mécanismes de dépossession peuvent prendre la forme de la soumission (régimes absolutistes), de la répression et des assassinats (régimes autoritaires) ou de la délégation et de la représentation (régimes démocratiques). Mais, indépendamment du contexte dans lequel ils se déploient, ces mécanismes visent toujours 1) à interdire que la voix de chacun et chacune se fasse pleinement entendre dans la détermination du présent et du futur de la collectivité dont ils et elles font partie ; 2) à dénier aux citoyen.ne.s le pouvoir d’exercer un contrôle effectif sur l’action et le comportement de ceux et celles qui les dirigent ; et 3) à discréditer le jugement que les gouvernés formulent à l’endroit de leurs gouvernants en recourant à leurs propres critères de justice, d’égalité, de liberté, de dignité et d’honnêteté.

En un mot, il s’agirait d’appréhender la périphérie non pas comme une condition (qui déterminerait et figerait le destin d’un groupe social placé à jamais en situation de marginalité) mais comme une situation1Au sens que l’anthropologie sociale donne à cette notion (définie par des facteurs contextuels qui peuvent faire l’objet de reconfiguration historique).

Un des intérêts de cette conception élargie de la périphérie tient à ce qu’elle permet d’envisager les luttes de populations défavorisées, stigmatisées ou « racialisées » en tant qu’expression d’une revendication de démocratie – revendication qui est au cœur des mouvements de protestation qui, depuis janvier 2011, se font entendre sur les places et dans les rues qui sont le théâtre d’insurrections civiles, de rassemblements ou d’occupations, au Nord comme au Sud. C’est que, au principe de toute revendication de démocratie, se trouve une triple exigence : mettre les mécanismes de dépossession des droits individuels et collectifs en échec ; permettre aux citoyen.ne.s ordinaires d’exprimer pleinement et de façon autonome leur capacité politique ; rendre légitime leur intervention dans la définition et le contrôle de l’action des autorités qui les gouvernent. Triple exigence qui pourrait se résumer en une proposition : toute revendication de démocratie porte en elle un combat pour l’abolition des effets d’inégalité et d’injustice que la distinction centre/périphérie fixe et reconduit. Pour comprendre la force de cette proposition, il convient d’abord de préciser le contenu pratique du concept de démocratie.

Les deux faces de la démocratie

Comme Sandra Laugier et moi-même l’avons montré2A. Ogien et S. Laugier, Le Principe démocratie, Paris, La Découverte, 2014. , la démocratie est un concept ambivalent. D’une part, il renvoie à un type de régime politique, fondé sur l’élection, l’alternance, la séparation des pouvoirs et une gamme élargie de droits et de libertés individuels garantis par une Constitution. D’autre part, le concept de démocratie renvoie à une « forme de vie », c’est-à-dire à un ordre de relations sociales idéalement délivré de toute trace de domination, qu’elle soit de classe, de compétence, d’origine, de genre, et fondé sur un principe : le respect inconditionnel de l’égalité de tous et toutes. Ce principe est, pour peu qu’on le prenne au sérieux, terriblement exigeant puisqu’il doit s’appliquer à toutes les sphères de l’activité sociale : en politique, en entreprise, à l’école, en famille et dans toutes les affaires publiques. Et réaliser ce principe est une tâche infinie tout simplement parce que personne ne sait exactement où l’égalité s’arrête. C’est en ce sens qu’on peut dire de la démocratrie – en tant que régime garantissant le fonctionnement régulier de l’Etat de droit et assurant la jouissance de droits individuels et collectifs pour chacun et chacune – qu’elle n’est et ne sera jamais achevée.

Un élément important de la distinction entre démocratie comme régime et démocratie comme forme de vie est qu’elle conduit à admettre que c’est la seconde – c’est-à-dire le respect inconditionel de l’égalité entre citoyen.ne.s – qui fournit la règle et les orientations à l’aide desquelles les transformations qui affectent la première – c’est-à-dire l’ordre légal qui règne dans une société – peuvent s’accomplir. S’il en est ainsi, c’est que le principe démocratie justifie la mise en œuvre d’un agir politique dans lequel « les moyens propres au fonctionnement des sociétés démocratiques [sont] à la mesure et à l’image de leurs fins3J. P. Cometti, La Démocratie radicale. Lire John Dewey, Paris, Gallimard, 2016. ».

Admettre la dualité du concept de démocratie – comme régime et comme forme de vie – conduit à rompre avec l’idée courante qui réduit la démocratie à un système institutionnel dont l’objet est d’établir un équilibre dont la légitimité est reconnue entre deux exigences qui ne sont pas nécessairement compatibles entre elles : la liberté et l’égalité. Contre cette vision purement institutionnelle, il convient de faire valoir que c’est dans le va-et-vient permanent entre démocratie comme forme de vie et démocratie comme régime – c’est-à-dire dans la vie politique telle qu’elle s’actualise dans le quotidien des relations sociales qui s’organisent dans un espace public – que la loi d’un Etat s’ajuste à l’évolution des mœurs telle qu’elle s’accomplit, de son propre mouvement, au sein de la société.

A partir de cette conception pratique et dynamique de la démocratie, on peut admettre que c’est au nom de l’idée que les citoyen.ne.s ordinaires se font de la démocratie comme forme de vie que se conçoivent et se revendiquent l’accroissement des droits et des libertés, le développement de pratiques politiques favorisant l’autonomie individuelle et le respect du pluralisme des manières d’être. En un mot, tout ce qui alimente les luttes de la « périphérie » contre la domination qu’exerce le « centre » à son encontre – luttes qui reposent, dans les zones les plus à l’écart de la « modernisation » (que ce soit au Sud ou au Nord), sur des revendications aussi élémentaires que le droit au logement, à l’eau, à l’électricté, aux services publics de base, à des revenus décents, au travail, à la dignité. La question se pose cependant de savoir en quoi exactement ces luttes sont-elles des luttes pour la démocratie – et pas des luttes contre l’exploitation, la ségrégation, la discrimination ou la « racialisation » ?

Critique externe et critique interne de la démocratie

A mesure que les sociétés occidentales ont fait l’expérience de la démocratie comme régime, une manière de concevoir le rapport gouvernants/gouvernés s’est stabilisée sous la forme d’un Etat-nation auquel est reconnu la capacité d’exercer sa souveraineté. Et cette forme s’est lentement étendue à l’ensemble des pays du monde à la suite de la Seconde guerre mondiale, avec la mise en place des institutions internationales, de la décolonisation et des indépendances. On sait que ce mode d’organisation politique a été remis en cause au moment où, au détour des années 1970, la place que l’Etat joue dans la réalisation de missions de service public (santé, éducation, logement, travail, aide sociale, etc.) a soudain été présentée comme trop coûteuse et que la question de la dette est venue coloniser le débat public.

Avec les politiques de libéralisation et de désengagement de l’Etat, les principes de gestion qu’imposent les règles du capitalisme financier ont pris l’ascendant sur l’esprit des professionnels de la politique. Ce changement de cap a produit, un peu partout à travers la planète, des conséquences identiques : concentration du pouvoir de décision entre les mains d’entités politiques supranationales, d’institutions bancaires, de multinationales et de fonds d’investissements. Et cette reconfiguration du rapport entre pouvoirs politiques, économiques et financiers se traduit par l’affaiblissement des Etats, la domination de la régulation par les marchés, l’accroissement des niveaux de corruption et la puissance sans frein de l’argent. La conséquence de cette nouvelle distribution des pouvoirs a été la désaffection qui frappe la démocratie électorale (à quoi sert de voter si les décisions sont prises ailleurs qu’à l’endroit où le scrutin se tient ou si le décompte des bulletins est truqué ?) ; et le dégoût ressenti à l’égard de gouvernants indifférents aux besoins de la population et au service d’une oligarchie qui règne sans partage (comment croire à la légitimité de la consultation si le verdict des urnes n’est pas respecté et si les décisions prises sont les mêmes quel que soit le candidat élu ?).

C’est ainsi que l’expérience de la démocratie représentative est celle d’une déception doublée d’une trahison. Dans ces conditions, ce que recouvre le terme démocratie est devenu assez confus. D’un côté, la démocratie est décriée et remise en cause en son principe même par des voix qui, réclamant l’instauration d’un pouvoir autoritaire, dénoncent l’illégitimité de ce type de régime. C’est ce qu’on peut appeler la critique externe. Mais d’un autre coté, c’est la manière dont les régimes démocratiques fonctionnent de nos jours qui est dénoncée, en arguant qu’ils bafouent la maxime qui les définissent : le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. C’est ce qu’on peut appeler la critique interne.

Il faut toujours garder en tête la visée radicalement différente de chacune de ces deux critiques – même si elles reposent sur les mêmes phénomènes : indifférence pour la politique, dégoût pour le système représentatif, abstention aux élections, refus de tout engagement, désertion des partis et des syndicats, rejet de toute ce qui est jugé « politique ».

Si la critique externe de la démocratie cherche à ébranler la foi dans ces deux piliers de la démocratie que sont l’égalité et les droits humains, afin d’effacer de l’esprit des citoyen.ne.s la chimère de la fin de la hiérarchie et de la domination des puissants, la critique interne propose une tout autre manière de mettre fin à la rancœur que provoque le spectacle d’un système parlementaire qui ne représente plus les citoyen.ne.s, d’une vie politique étouffée par des institutions et des routines sclérosantes, ou de décisions qui bouleversent les vies ordinaires et paraissent imposées par des puissances lointaines ou obscures. Elle consiste à œuvrer pour la radicalisation de la démocratie, c’est-à-dire lutter pour l’avènement d’un pouvoir respectueux des aspirations de la population, réellement représentatif et qui incite les citoyen.ne.s à prendre directement en charge l’activité de gouvernement. En un mot, pour revenir à l’argument défendu dans ce texte, à abolir la distinction centre/périphérie. Mais la tâche ne semble pas aisée à réaliser. C’est qu’elle se heurte à une force qui œuvre à maintenir cette distinction : la pensée antidémocratique. Qu’est-ce que cette pensée ?

Variétés de l’antidémocratie

La situation politique actuelle est marquée, un peu partout à travers le monde, par l’émergence de groupes de « citoyens insurgés »4J. Holston, Insurgent Citizenship, Princeton, Princeton University Press, 2008. qui ont choisi d’agir en politique hors des institutions officielles de la représentation afin de défier les puissants, les gouvernants et leurs conseillers sur le terrain même de la rationalité et de la légalité de l’action publique. Il ne se passe pas de jour sans qu’on entende parler des initiatives de la « société civile organisée » (collectifs, plate-formes, associations) ou de celles de mouvements qui naissent hors de l’encadrement des partis ou syndicats traditionnels. C’est dans cette effervescence politique que les citoyen.ne.s se construisent un savoir de plus en plus élaboré au sujet des bonnes manières d’utiliser les outils qu’il est possible de mobiliser pour agir et se faire entendre (réseaux sociaux, médias autonomes, pétitions, manifestations, occupations, recours à la justice, action directe non violente, élections, etc.).

Le développement de ces « pratiques politiques autonomes » des gouvernés irritent et effraient ceux et celles qui ont fait de la politique leur métier – qu’ils aient été élu.e.s au suffrage universel ou qu’ils se soient emparés du pouvoir de façon violente. Et il ne leur manque pas d’arguments pour repousser l’exigence des citoyen.ne.s de contribuer, à égalité de responsabilité, à la définition et à la mise en œuvre des décisions du gouvernement. Il leur suffit d’avancer que les enjeux de la « grande » politique (guerre, puissance, souveraineté) dépassent la compréhension des gens ordinaires, que les questions de gouvernement (santé, éducation, économie, écologie, etc.) sont trop techniques pour être réglées par des novices ou que les affaires de « cohésion nationale » et de sécurité ne relèvent pas d’un vote à la majorité.

La pensée de l’antidémocratie se déploie sur cet arrière-plan . Elle s’exprime dès lors qu’on considère l’expertise des administrateurs et des gestionnaires de la chose publique comme supérieure à celle des gens ordinaires ; qu’on cherche à imposer et reproduire une asymétrie de raison et de compétence en faveur des puissants ; qu’on hésite à accorder une liberté nouvelle à ceux et celles qui la revendiquent ; que des leadeurs providentiels se posent en guides d’une population tenue pour incapable d’avoir un point de vue politique réfléchi et légitime. Bref, dès lors qu’on justifie le pouvoir qu’exercent ceux et celles qui se sentent investis de la mission de décider pour le bien de la masse sur ceux et celles qui sont voués à être assujettis.

Un des modes d’expression de la pensée de l’antidémocratie est la dérision et le sarcasme avec lesquels sont traités les citoyen.ne.s qui se piquent de faire de la politique et sont sèchement renvoyés à leur état de novices ou de néophytes qui n’y connaissent rien mais prétendent s’en occuper. Ces rebuffades diffusent une conception dévalorisante du « peuple », qui justifie de lui dénier toute compétence politique. Les analyses que Sandra Laugier et moi avons proposées dans Antidémocratie5A. Ogien et S. Laugier, Antidémocratie, Paris, La Découverte, 2017. passent en revue les raisons qui plaident pour la limitation de l’intervention des citoyen.ne.s ordinaires dans la prise de décision politique et la manière dont les élites de pouvoir saturent le débat public de toutes sortes d’arguments visant à convaincre les citoyen.ne.s de leur impuissance, à les dissuader de se donner les moyens d’agir de façon autonome ou à les conforter dans leur dégoût pour la politique.

L’antidémocratie se manifeste également dans la prolifération contemporaine de l’usage de la qualification de « populisme ». Si les options politiques portées par les discours classés sous ce terme n’ont pas grand chose de commun – ils englobent des programmes nationalistes, xénophobes, fascistes, ultra-libéraux, démocratiques, révolutionnaires ou anarchistes –, deux éléments les caractérisent. Le premièr est qu’ils sont le fait de leadeur.e.s qui prétendent parler « au nom du peuple », en sachant ce qui est le mieux pour son destin ; le second est qu’ils proposent de remettre en cause les éléments du consensus sur lequel repose l’exercice du pouvoir. Dire d’un discours qu’il est « populiste » sans expliquer en quoi il l’est revient de facto à accréditer la validité de cinq idées : 1) l’activité politique est le monopole des “chefs” et des experts ;

2) la sensibilité du “peuple” peut être aisément manipulée en faisant appel à ses affects et à ses pulsions les plus basses ; 3) la masse est vouée à suivre les prescriptions qui lui sont données par ceux et celles qui la dirigent ; 4) ce que les citoyen.ne.s pensent de la manière dont ils sont gouverné.e.s et dont les affaires publiques devraient être conduites peut être dédaigné ; 5) la conception ordinaire du politique et de la démocratie qu’expriment les citoyen.ne.s peut être exclue du débat public.

Il me semble que les « pratiques politiques autonomes » qui se développent aujourd’hui de par le monde démontrent l’inanité de ces idées – même si elles continuent à dominer les esprits et à être tenues pour des évidences par une majorité de personnes.

Conclusion

La pensée de l’antidémocratie est au principe de la reproduction de la distinction entre centre et périphérie (dans la conception extensive proposée dans ce texte). La question qui est au cœur des luttes qui se mènent au Sud comme au Nord est de savoir comment abolir cette distinction afin de réaliser l’émancipation des groupes dominés d’une société. Ce qui passe, en partie, par un désarmement de la pensée de l’antidémocratie, telle qu’elle s’exprime dans ces analyses qui, dénonçant les mouvements de protestation extra-institutionnels qui s’en prennent à l’incompétence, la corruption ou la suffisance des “élites”, s’affolent devant le danger que représente ce rejet inconséquent du gouvernement représentatif et de la sagesse de ses responsables. Contre cet affolement, il faut soutenir que rien n’interdit de faire inconditionnellement confiance au gens du peuple – à la périphérie – qui démontrent régulièrement qu’ils savent déployer une intelligence collective démocratique lorsqu’ils s’occupent de prendre les affaires qui les concernent en mains.

Une des questions qui se pose aujourd’hui est de savoir si le capitalisme (sous la forme financière qu’il a pris durant les dernières décennies) est compatible avec ce mode d’expression de la démocratie6W. Streek, Buying Time. The Delayed Crisis of Democratic Capitalism, London, Verso, 2014.. La question est la suivante : faut-il maintenir le capitalisme en le considérant comme un système qui sert les intérêts d’une grande majorité de la population attachée à accroître son niveau de vie et qui tient la stabilité pour gage de la prospérité ; ou faut-il remettre en cause une stabilité qui, loin d’améliorer la situation de la population, aggrave les inégalités et écarte les citoyens des processus de décision politique - ou, pour reprendre les termes de l’argument défendu dans cet article, détruire la séparation entre centre et périphérie. C’est sans doute là un des enjeux majeurs du temps présent… et seuls les combats qui viennent lui apporteront une réponse.