Conceição Evaristo : immortalité au-delà d’un titre

par Ivana Dorali

| Brésil |

5 de décembre de 2018

traduit par Déborah Spatz

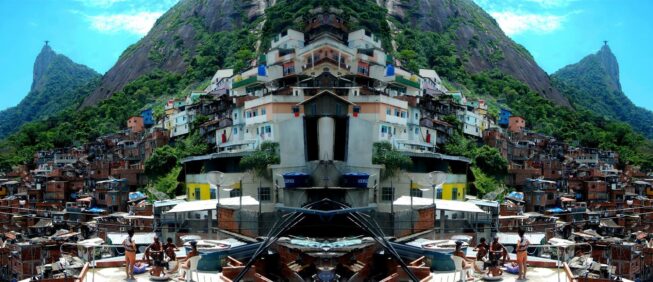

C’est une des plus grandes écrivaines actuelle. Elle écrit des livres qui mêlent ses mémoires de femme noire des favélas à la fiction, avec un style appelé « écrivivence ». Ses écrits provoquent l’identification de ses paires et tendent à mener à des réflexions sur le genre, la race et la classe. «Mon écrivivence n’est pas là pour endormir la casa grande [en référence à la résidence du propriétaire blanc durant l’époque de l’esclavage] mais pour la déranger dans son sommeil de vierge. », déclare-t-elle dans l’interview.

Ces dernières années, Conceição Evaristo a un agenda plein de rendez-vous : conférences, évènements, remises de prix, interviews. Une reconnaissance qui, malgré sa longue trajectoire professionnelle, ne lui est parvenue qu’à l’âge de 70 ans. L’écrivaine affirme avoir conscience que ce retard soit causée par sa condition de femme noire.

Cette année, Conceição Evaristo a présenté sa candidature pour intégrer club des immortels : l’Académie Brésilienne de Lettres. La campagne de la société civile #ConceiceicaoEvaristonaABL n’a pas ému le groupe, qui n’a jamais eu de femme noire parmi ses membres. Mais, lorsqu’on considère l’ensemble de son œuvre, malgré le manque du titre de l’ABL, l’écrivaine trace un chemin qui indique qu’elle n’est pas moins immortelle que les lauréats.

Les récompenses pour son travail sont nombreuses. Conceição Evaristo a été le thème de l’Ocupação Itaú Cultural, en 2017. Elle a gagné le prix de littérature Jabuti en 2015, dans la catégorie Contes et Chroniques, pour son livre « Olhos D’Água » [Yeux d’Eau]. Elle a également reçu le prix Faz a Diferança, catégorie Prose, en 2017, le prix Cláudia, catégorie Culture, en 2017 et le prix du Gouvernement de l’État de Minas Gerais, en 2017. Cette année elle a gagné le prix du magazine Bravo comme Lumière.

À l’Institut Maria e João Aleixo, Conceição Evaristo a recu le prix Mestre das Periferias [Maître des Périphéries]. Mais vous vous trompez si vous pensez que ces hommages lui font perdre la tête. Pour elle, c’est une responsabilité. « Ces prix sont significatifs. Mais je ne veux pas non plus être vue comme une exception. À travers ces prix, je veux profiter de la possibilité de briser cet imaginaire qui nous atteint collectivement », m’a-t-elle confié durant notre interview.

Comprenant son importance pour nous, les femmes noires, j’attendais impatiemment notre rencontre. Avec un agenda si rempli, cela a pris un peu de temps mais ça en a valu la peine. Plus qu’un interview, ça a été un moment de discussion entre deux femmes noires qui se reconnaissent dans leurs trajectoires et dans leur ancestralité.

Entre deux gorgées de bière noire, la préférée de l’écrivaine, nous avons parlé de son enfance et de sa jeunesse dans une des favélas de Minas Gerais, des compréhensions de la participation populaire noire dans la ville, de son écrivivence dans la Littérature, de son importante représentativité pour les femmes noires ainsi que de démocratie et de périphérie, dans un lieu très représentatif pour Conceição Evaristo : le Bar Amarelinho, sur la Place de Cinelândia, dans le centre de la ville de Rio de Janeiro.

INTERVIEW DE CONCEIÇÃO EVARISTO

Ivana Dorali: D’abord, je voudrais vous remercier profondément pour notre rencontre ici, au bar Amarelinho, sur la place de Cinelância, près du quartier de Lapa, Rio de Janeiro. Un lieu si important pour vous. En deuxième lieu, mais non moins important, je voudrais souligner à quel point votre image est représentative, celle que vous êtes, une référence pour nous, les femmes noires. C’est pour cela que quand nous avons décidé de faire cette interview, j’ai demandé à Islene, votre assistante, que le lieu soit représentatif pour vous. Parce que je pense que tout autant que les personnes, les lieux qui nous sont représentatifs parlent de nous avec le cœur. Pour cette raison, je veux comprendre pourquoi le bar Amerelinho est ce lieu de représentativité et d’importance pour vous.

Conceição Evaristo: Eh bien, le bar Amarelinho est un lieu que je fréquente depuis les années 70, dès mes premières années ici, à Rio de Janeiro. Je ne sais pas exactement quel a été mon premier moment ici. Celui qui m’y a amené pour la première fois, était un ex-petit ami, justement quand je suis arrivée à Rio de Janeiro. Et c’est ici, par exemple, que j’ai eu l’opportunité de voir (de loin) Solano Trindade. Il y a eu un moment dans les années 70, où il était très commun que le Mouvement Noir se rencontre ici. J’ai donc vu Jorge Mugugu, Lelia Gonzáles, Beatriz Nascimento et Carlos Alberto Caó à l’Amarelinho. Tout la militance plus ancienne du Mouvement Noir se retrouvait ici. Ensuite, j’ai mis un terme à la relation avec mon petit ami - les personnes les plus anciennes ou de mon âge s’en souvienne - parce qu’il faisait partie d’un groupe de chanteurs noirs qui était très connu, c’était le groupe « Nilamare e seus cantores de Ébano » [Nilamare et ses chanteurs d’Ébène]. Ce jeune homme appartenait à ce groupe à tel point qu’il était surnommé Ébano [Ébène]. Après, la relation terminée, j’ai connu mon mari dans le quartier de Glória et il a également commencé à fréquenter le bar. Osvaldo… il me manque terriblement ! [Se référant au nom de son mari] Comme il était très lié à la Samba, il a commencé à fréquenter ce lieu avec moi. Et on venait beaucoup, vraiment beaucoup. Quand on voulait se réunir avec quelqu’un, quelqu’un de la direction du Mouvement Noir, comme la conseillère municipale Jurema Batistas ou les noirs du Parti Démocratique Travailliste (PDT) (Parti Démocratique des Travailleurs), on se retrouvait ici. Et aussi parce que la chambre des députés est proche. En plus de ça, sur la place de Cinelândia, il y avait un espace où se regroupaient les noirs du PDT, qui était même connu en tant que « Brizolândia ». Brizola était le gouverneur de l’État. Ici, c’était donc un point de rencontre très connu des noirs! J’ai toujours fréquenté ce lieu, toujours ! À tel point que j’étais ici quand j’ai perdu les eaux, il y a 37 ans.

Je donnais des cours du soir à Niterói, mon mari me cherchait là-bas et on s’arrêtait ici. La veille de la naissance de ma fille, je suis venue pour essayer de boire une bière noire. Même si j’adore ça, je n’ai pas réussi à la boire. Et puis, j’ai continué à fréquenter le bar après la naissance de ma fille. Elle souffre d’un syndrome génétique et comme j’habitais la favela de São Carlos, dans le quartier d’Estácio, c’était le lieu le plus proche de chez nous. Iná a donc grandi ici, à l’Amarelinho, dans un petit panier qu’on appelait moisés. Avec les années, l’Amarelinho est devenu un lieu très cher, c’est quelque chose dont on parlait souvent. Et comme les prix du bar ont beaucoup augmenté, c’est devenu un lieu sélectif. Le mouvement noir a donc commencé à fréquenter un petit bar appelé « Só Feijão ». Parce que les bars étaient moins chers, nous n’avons aucun doute sur le fait que c’est la manière qu’a trouvée le restaurant pour nous éloigner. Aujourd’hui encore, on retrouve des gens ici mais plus du tout à la même fréquence qu’on le faisait avant.

Ivana Dorali: Je suis féministe noire, je participe aussi au Mouvement Noir et je milite avec le mouvement féminisme noir. Le féminisme noir m’a permis de vivre différentes expériences, d’avoir des points de vue que je n’aurais pas eu dans d’autres espaces, d’autres lieux. En parlant de cette histoire très liée au Mouvement Noir (MN), je voudrais comprendre comment vous êtes entrée dans ce mouvement et arrivée ici, sur la place de Cinelândia qui a fini par devenir une scène de votre militance à Rio de Janeiro.

Conceição Evaristo: Je suis arrivée à Rio de Janeiro en 1973 et, si je ne me trompe pas, en 1976 a été fondé l’IPCN (Institut de Recherche des Cultures Noires). Là-bas, il y avait plusieurs activités auxquelles je participais parfois. L’IPCN avait, de par sa dynamique, un écho très grand et rassemblait, vraiment, la militance noire. Et c’est à ce moment là que j’ai connu certaines personnes, icones du Mouvement Noir, comme Lélia Gonzáles, Beatriz Nascimento et Abdias do Nascimento. À cette époque là, j’étais en faculté de Lettre et l’Amarelinho était aussi un point de rencontre des étudiants de mon cursus. Il y avait un petit groupe qui fréquentait beaucoup le bar. C’est donc à cette époque que j’ai connu la militance du MN, les hommes et les femmes.

Ma formation idéologique se fait grâce à l’influence du discours du Mouvement Noir, sans y être affiliée ou inscrite, sans jamais perdre le contact

Ivana Dorali: Mais vous aviez déjà cet historique à Minas Gerais ?

Conceição Evaristo: J’avais un oncle qui avait fait partie de la Force Expéditionnaire Brésilienne, Oswaldo Catarino Evaristo, dans les années 50, il était en contact avec le Mouvement Noir de Belo Horizonte. À cette époque-là, j’avais quatre ans mais j’ai grandi sous l’influence de mon oncle et j’ai connu, à cette époque également, l’un des premiers poètes noirs, Adão Ventura. Toujours à Minas, avant de déménager à Rio de Janeiro, quand j’avais 17 ans, j’ai connu le MN Brésilien. On se retrouvait chez le Colonel Antônio Carlos Pimenta, qui fût l’un des premiers colonels noirs de l’armée. Je me souviens de la majesté de cet homme noir quand il portait son uniforme. Je me souviens aussi que lorsqu’il passait dans les rues de Belo Horizonte, tout le monde le remarquait. À cette époque, je suis entrée dans le mouvement ouvrier par la JOC (Jeunesse Ouvrière Catholique), un mouvement de base de l’Église Catholique. C’est pour ça que ma militance devient marquée par la question sociale et non raciale, surtout parce que l’Église n’abordait pas du tout la question raciale. Ces mouvements de base de l’Église Catholique ont connu une très grande effervescence dans les années 60 et 70, mais ils ont fini par se disperser un peu, à cause de la dictature. Mais j’ai apporté cette conscience noire de Belo Horizonte, à Rio de Janeiro j’ai eu plus de contact avec la militance noire, dans les années 70. En 1981, ma fille est née avec des problèmes de santé et c’est pour cela que je me suis éloignée, je devais travailler, m’occuper de ma fille et de son traitement, jusqu’à ce qu’Iná ait l’âge de neuf ans. Ma formation idéologique se fait grâce à l’influence du discours du Mouvement Noir, sans y être affiliée ou inscrite, sans jamais perdre le contact. Dans les années 90, je faisais partie du Collectif des Écrivains Noirs qui a été, en réalité, une tentative de récupération du groupe « Negrícia », de poètes aussi. Ceux qui appartenaient au collectif à cette époque étaient : LC Mong, Delei de Acari, Nei Lopes, Elisa Lucinda, Salgado Maranhão, Lia Vieira, écrivains et écrivaines noires et notre lieu de rencontre était justement à l’IPCN, dans la rue Mem de Sá.

Ivana Dorali: La place de Cinelândia est entourée d’espaces qui devraient être dédiés à l’échange de connaissance, mais qui sont structurés pour notre inaccessibilité. La population occupe donc cette espace par des mobilisations. Je ne me réfère pas seulement aux questions historiques comme celle de mobilisations contre la dictature militaire ou la redémocratisation du Brésil, mais également aux plus récentes, comme les demandes de réponses suite à la mort de Marielle, au mouvement contre la destitution de la présidente Dilma, la demande de liberté pour le président Lula, entre autres. Comment voyez vous la dichotomie de cette espace, à propos de cette inversion idéologique.

Conceição Evaristo: En parlant de ça, je pense que c’est un espace de connaissance formelle. À Cinelândia, nous avons également la Bibliothèque Nationale [Rio de Janeiro]. Depuis toujours, la bibliothèque est un espace public mais dans auquel seulement, nous, les noirs qui avons déjà un certain niveau de connaissance, accédons. À chaque fois que nous allons à la bibliothèque, nous y allons pour une raison spécifique, parce que nous devons faire une recherche, si non, nous n’y allons pas beaucoup. Ce que je vois dans l’occupation de ces espaces ? Ou même de ces moments pendant lesquels nous, les noirs, sommes présents et nous mobilisons aussi ? Je vois que nous occupons ces espaces, mais que nous ne les occupons pas massivement. Il y a des formes alternatives d’occupation de cet espace, même lorsqu’il s’agit, par exemple, d’une manifestation publique, ou si on veut remonter plus loin, on se souvient des mouvements « Diretas já » [Des élections directes maintenant !] ou des manifestations contre la destitution de Dilma. La grande masse n’est pas la masse noire. En terme quantitatif, on voit beaucoup plus une classe moyenne blanche. Je ne dis pas que nous ne sommes pas présents, mais nous ne sommes pas la grande masse.

À cette époque là, je sortais de la PUC (Université Catholique de Rio de Janeiro), où je faisais mon master et je m’arrêtais sous les Arcs de Lapa. Il y avait une effervescence, c’était impressionnant ! On y voyait le peuple noir, les stands, le commerce informel, des vêtements jusqu’à la soupe, jusqu’à ce que commence à apparaître les discours de violence, la drogue, etc.

Ivana Dorali: Est-ce lié à la difficulté de circulation dans la ville ?

Conceição Evaristo: Je pense que c’est lié à la circulation de la ville et aussi à la faible représentation politique que nous avons. Nous, les noirs, ne nous sommes pas encore appropriés notre représentation politique comme un droit. Souvent, nous élevons la voix mais ce ne sont pas nous qui gouvernons. Peut-être que la plus récente leader noire était justement Marielle.

Mais pour en revenir à l’espace de Cinelância, quand l’Amarelinho était le point de rassemblement du MN, plusieurs formes d’expulsion avaient lieu ici. On est donc restés longtemps dans la rue Laura Alvim. Je ne sais pas où en est la présence noire dans cette rue actuellement. Il y avait une époque où les jeunes qui dansaient la « Black music » occupaient cet espace. Il y avait donc une jeunesse noire là-bas. Dans les années 90, il y a eu un moment où cet espace de Lapa était occupé par des groupes d’expression artistique africaine. Là où se trouvait l’ « Institut Tá na Rua » était un espace dans lequel il y avait aussi une importante fréquentation noire, il est devenu notre point de rencontre, après qu’on ait quitté la région du bar Amarelinho. Il y avait des stands de vieilles bahianaises, dont une très célèbre. C’était la femme de Xangô da Mangueira. Pas seulement elle, mais les autres bahianaises également y tenaient un commerce informel, comme ma grande amie Silvana. Le stand de Silvana était très connu. Le peuple noir se retrouvait dans ce lieu. Après, dans les années 90, un maire, je ne me souviens plus qui c’était, a décidé de nettoyer l’endroit. À cette époque là, je sortais de la PUC (Université Catholique de Rio de Janeiro), où je faisais mon master et je m’arrêtais sous les Arcs de Lapa. Il y avait une effervescence, c’était impressionnant ! On y voyait le peuple noir, les stands, le commerce informel, des vêtements jusqu’à la soupe, jusqu’à ce que commence à apparaître les discours de violence, la drogue, etc. Le maire a donc commencé à déloger les commerçants, en commençant par les stands de nourriture. Un jour, mon amie Silvana a tout perdu, même les casseroles. Elle a ensuite commencé à vendre de la bière et des sodas dans ces chariots de supermarché, c’était sa manière de luter pour survivre.

Aujourd’hui, quand on passe là-bas, on voit ces bars très chers et ça ne signifie pas que la vente de drogue n’y existe plus, non. Donc, la raison de ce commerce n’était pas les répétitions des groupes d’expression artistique africaine. Ils ont enlevés les stands des rues mais dans les bars, les gens peuvent rester debout dans la rue, les petites tables se sont retrouvées sur les trottoirs, des choses qui n’étaient pas autorisées à cette époque là. Un fait qui m’a marqué : un chanteur est venu à Lapa et ils ont fait un reportage sur le fait que la classe moyenne blanche ait commencé à accéder à cet espace et que plus elle y accédait, plus on se retrouvait dans la rue derrière, celle où se trouve le bar « Tô na Rua ». Les groupes d’expression artistique africaine ont commencé à faire leurs répétitions là-bas mais, après un certain temps, aucun d’eux n’a survécu. Les espaces occupés par les noirs finissent par être occupés par d’autres personnes, par la classe moyenne, par les intellectuels et nous, on finit par reculer.

Les groupes d’expression artistique africaine ont commencé à faire leurs répétitions là-bas mais, après un certain temps, aucun d’eux n’a survécu. Les espaces occupés par les noirs finissent par être occupés par d’autres personnes, par la classe moyenne, par les intellectuels et nous, on finit par reculer.

Ivana Dorali: Pour ponctuer cette question de la vente illégale des drogues. Ça m’intéresse de vous demander si ce discours de guerre contre les drogues, utilisé pour légitimer le génocide noir, existait déjà à cette époque.

Conceição Evaristo: On construit cet imaginaire que les populations pauvres sont responsables de la violence, responsables des drogues. C’est un discours de façade parce que nous savons que celui qui gère la vente des drogues, ce n’est pas celui qui dit qu’il est le patron, il est l’employé de quelqu’un, il n’est le patron de rien du tout. Ce discours ne mène qu’à la pénalisation toujours plus importante de ceux qui sont déjà pénalisés par une série de circonstances. Mais la guerre contre les drogues et la guerre contre la violence ne peuvent pas commencer contre les communautés [favelas]. Par exemple, j’ai déjà donné des cours dans la communauté de São Carlos et ils disaient que là-bas, il y avait des armes que les USA avaient utilisées pendant la guerre en Iraq. Personne ne descend de la communauté pour acheter des armes et y remonter ensuite. Comment ces armes sont-elles arrivées ? Comment ces armes sont-elles distribuées ? Comment la drogue arrive-t-elle dans la communauté ? Il y a quelque chose de plus profond.

On construit cet imaginaire que les populations pauvres sont responsables de la violence, responsables des drogues. C’est un discours de façade parce que nous savons que celui qui gère la vente des drogues, ce n’est pas celui qui dit qu’il est le patron, il est l’employé de quelqu’un, il n’est le patron de rien du tout.

Ivana Dorali: Je ne sais pas comment vous en parler mais à Rio de Janeiro, on appelle les communautés [comunidades], favelas.

Conceição Evaristo: C’est favela, oui, c’est vraiment favela ! Communauté, c’est un terme nouveau.

Ivana Dorali: Vous êtes née et avez été élevée dans une de ces favelas dans l’état de Minas Gerais. Quels sont les souvenirs que vous gardez de cette époque ?

Conceição Evaristo: Je me souviens de toute mon enfance et de ma jeunesse. Quand j’ai quitté la favela, j’avais déjà 25 ans. Pendant mon enfance et mon adolescence, j’ai vécu dans la favela. On retrouve un peu de cette mémoire dans le livre « Les ruelles de la mémoire » mais c’était une autre favela. Je crois qu’à Rio de Janeiro, il y a aussi eu des changements, si on repense aux favelas des années 70-80, par exemple. Dans la favela où je suis née et où j’ai grandi, à Belo Horizonte, jusqu’à la moitié des années 70, il n’y avait que du cannabis, aucune autre drogue. Le plus intéressant, c’est que, comme on le disait souvent, la drogue commence sur l’asphalte, il y a d’ailleurs un épisode à propos de ça dans « Les ruelles de la mémoire ». Les premiers garçons de la favela, de la première famille qui a eu des problèmes de drogues, ont été emmenés par la police dans la favela. C’était des gamins, amis de, ce qu’on appelait à l’époque, la jeunesse égarée. Cette jeunesse égarée, c’était des jeunes garçons et des jeunes filles blancs, de classe moyenne qui avaient la fameuse Lambreta, une moto, et qui se retrouvaient dans un lieu qui est aujourd’hui appelé l’Ipanema de Belo Horizonte. Ces garçons et ces filles fuyaient donc le moule de la jeunesse centrée. Les filles portaient des pantalons de sport, contrairement aux autres, qui portaient des jupes. Il y avait deux garçons que je n’oublie pas, ils avaient mon âge et ont commencé à fréquenter le quartier de Savassi, je ne sais pour quelle raison. Et donc, au moment où le cannabis arrive dans la favela, dans celle où j’habitais, du moins, la police y monte et les y emmène. Cependant, la jeunesse égarée a continué à se balader tranquillement dans le quartier de Savassi.

Ivana Dorali: Et comment voyez-vous cette relation entre la favela et la dynamique de la ville ? En plus d’apporter une mémoire très significative quand vous étiez enfant, remarquiez-vous comment était cette relation entre la favela et les autres territoires ? Y avait-il cette différence ?

Conceição Evaristo: À mon époque, en analysant cela aujourd’hui, cette relation était menée par le travail de la favela, comme serf de la ville. La favela était la main d’œuvre de la ville, tant par les hommes qui descendaient pour travailler dans la construction civile ou dans d’autres fonctions, comme balayer, s’occuper de la ville, que par les femmes qui en descendaient pour travailler dans les maisons bourgeoises, ou pour laver leur vêtements, ou pour chercher le rester, le gaspillage que la ville proposait. C’était cette dynamique. Aujourd’hui, sincèrement, j’ai quitté Belo Horizonte, mais maintenant en parlant de ça, je repense à Salvador. Une des choses que j’ai remarquée, c’est que quand arrive une certaine heure de la nuit, le transport vers la périphérie de la ville se complique.

La favela était la main d’œuvre de la ville, tant par les hommes qui descendaient pour travailler dans la construction civile ou dans d’autres fonctions, comme balayer, s’occuper de la ville, que par les femmes qui en descendaient pour travailler dans les maisons bourgeoises,

Ivana Dorali: Ça se complique, oui.

Conceição Evaristo : Tout comme à Rio de Janeiro, et on dirait que c’est quelque chose de programmé. Je me souviens de la chanson de Caetano Veloso qui dit A Praça de Castro Alves é o povo, a cidade é o povo [« La Place de Castro Alves appartient au peuple, la ville appartient au peuple »]. Ça, c’est quand la ville a besoin du peuple. Pour les loisirs, ça n’englobe pas le peuple. Une fois, je suis allée au théâtre dans la Zone Sud, quand j’habitais dans le quartier de Rio Comprido et j’ai dû prendre le taxi pour rentrer parce qu’il y avait pas de bus.

Il y a une histoire que je n’oublie pas : il y avait une jeune fille qui habitait la ville de Nova Iguaçu, nous nous sommes retrouvées au théâtre dans la Zone Sud. La pièce s’est terminée vers 22 heures, plus ou moins. Elle était désespérée parce que le bus ne venait pas et elle s’inquiétait de l’heure à laquelle elle allait arriver à la Central do Brasil [gare centrale de la ville] pour prendre un autre bus. Je lui ai donc dit : « Si ça ne te dérange pas, chez moi, il n’y a que moi et ma fille. J’habite à Santa Teresa et, si tu veux, tu peux dormir chez moi. » Elle m’a dit qu’elle avait ressenti un soulagement énorme et ça l’avait été. Je pense donc parfois, par exemple, aux activités du Centre Culturel Banco do Brasil qui sont gratuites et qui finissent par devenir une opportunité pour ceux qui travaillent toute la semaine et qui utilisent les transports avec beaucoup de difficultés. Mais pour ceux qui travaillent toute la semaine, est-il possible qu’ils aient envie de venir en ville pour participer à un événement le soir et dépendre encore du transport pour rentrer chez eux ?

Ivana Dorali: L’insécurité est aussi un problème qui finit par impossibiliter le retour à la maison. Et on va rester dans la rue ? À Salvador, c’est central. Le transport public n’existe que vers certains endroits de la ville, après 22h30, il n’y en a plus.

Conceição Evaristo: C’est là que je me souviens de la chanson que chante Caetano : A Praça de Castro Alves é o povo, elle appartient au peuple pendant la semaine, quand le peuple y va pour travailler, à part ça, elle ne l’est pas.

Ivana Dorali: Vous pensez que cette réalité que vous apportez de Minas est similaire à celle de Rio de Janeiro et aux autres périphérie du Brésil, aux endroits où se trouvent d’autres territoires périphériques ? Vous n’aimez d’ailleurs pas le terme « périphérie », n’est-ce pas ?

Conceição Evaristo: Je pense que toutes les périphéries se ressemblent. On peut remarquer ça dans différents états du Brésil et à travers le monde. J’ai, par exemple, déjà eu l’opportunité de me rendre dans la périphérie du Mozambique. On dit que l’Angola souffre des mêmes difficultés, comme le manque de services d’assainissement de base, et conditions, même si je ne connais pas. Je suis déjà allée aux États-Unis, dans des quartiers dont je ne sais pas si je peux dire qu’ils sont très distincts de notre réalité, mais il est possible de remarquer que ces quartiers souffrent du manque d’infrastructure, par exemple. Il existe également, le discours de violence qui affirme que la périphérique est en même temps victime et productrice de cette violence. Maintenant, il est clair que la périphérie de mon enfance était différente, à cause, d’ailleurs, de la surpopulation des villes.

Ivana Dorali: Vous avez publié, pour l’instant, 6 livres : « L’histoire de Poncia » (2003)[1] ; « Les ruelles de la mémoire » (2006) qui, comme vous l’affirmez, parle de vos souvenirs de votre terre natale ; « Poemas da Recordação e outros movimentos » [ Poèmes de souvenir et autres mouvements] (2008) ; ; « Insubmissas Lágrimas de Mulheres » (2011) [ Larmes de femmes insoumises] ; « Olhos D´água » [Yeux d’eau] (2014) , vainqueur du Prix Jabuti en 2015 ; “Histórias de Leves Enganos Parecenças » [ Histoires de légères erreurs similaires] (2016).

En tant que lectrice et admiratrice, je voudrais vous demander comment la littérature est apparue dans votre vie ? Elle apparaît déjà comme une « écrivivence » ?

Cette écriture liée à la vie, avec le vécu, a toujours existé. Puisque quand on écrit, on réfléchit aussi à propos de notre propre acte d’écriture.

Conceição Evaristo: Je pense que la littérature apparaît comme une « écrivivence» parce que je me souviens qu’en 1964, j’ai écrit un texte, une sorte de chronique qui s’appelait « Samba Favela ». J’y décrivais la favela et, j’ai ensuite remarqué, qu’en réalité, ce texte était la semence d’un livre que j’ai écrit par la suite. Cette écriture toujours orientée ou calquée sur la réalité m’accompagne depuis toujours. En 1990, quand j’ai publié « Vozes Mulheres » [« Voix Femmes »], j’ai écris un poème dans lequel je parle de ma réalité depuis mon arrière-grand-mère. C’est un poème dans lequel j’ai comme inspiration les femmes dans les navires négriers, une inspiration qui part de ma situation en tant que femmes de descendance africaine.

Cette écriture liée à la vie, avec le vécu, a toujours existé. Puisque quand on écrit, on réfléchit aussi à propos de notre propre acte d’écriture. Cette réflexion à propos de mon propre acte d’écriture arrivera tôt ou tard dans mon histoire mais l’engagement avec cette relation entre l’écriture et la réalité a toujours existé, je pense.

Ivana Dorali: Faisant déjà un parallèle entre votre histoire de vie en tant que femme noire et de favela, toujours présente dans votre écriture et le thème de notre magazine, qu’est-ce qui vous vient à l’esprit quand vous pensez « Démocratie et Périphérie » ?

Conceição Evaristo: La première chose qui me vient à l’esprit quand je pense « Démocratie et Périphérie », c’est de penser au droit de parole. Si nous parlons de démocratie, on suppose un processus politique dans lequel tous ont une voix, ce n’est pas la voix du centre qui fait sens. La voix du contour à divers moment fait plus sens que la voix du centre, parce que la voix du centre, c’est la voix qui est déjà consacrée, la voix autoritaire, la voix qui a conquit son espace et qui envahit l’espace de l’autre, sans laisser l’autre parler. Parfois, je n’aime pas trop le terme « périphérie » parce qu’il donne l’impression que la périphérie est un endroit isolée qui ne produit pas ses stratégies. En plus de ça, aujourd’hui plus que jamais, le centre est contaminé par la périphérie et c’est pour ça qu’il veut la faire taire. Le discours du centre, aujourd’hui, est ébranlé par la périphérie. Nous n’avons pas de centre immune à ce qui arrive dans la périphérie ou ce qui est dit ou fait dans ce territoire. Aujourd’hui, les marges s’entrechoquent.

Si nous parlons de démocratie, on suppose un processus politique dans lequel tous ont une voix, ce n’est pas la voix du centre qui fait sens [...] aujourd’hui plus que jamais, le centre est contaminé par la périphérie et c’est pour ça qu’il veut la faire taire. Le discours du centre, aujourd’hui, est ébranlé par la périphérie.

Ivana Dorali: Pour compléter votre réponse antérieure, quel est le rôle de la périphérie et où s’insère-t-elle dans le processus de construction de la démocratie ? Plus spécifiquement dans cette conjoncture de coup d’état et d’après-coup d’état que nous vivons. Comment voyez-vous ce processus ? C’est ça, la parole ? Écouter ce qu’elle a à dire ?

Conceição Evaristo: Entendre ce qu’elle a à dire, c’est faire ce qu’elle demande. Je n’aime d’ailleurs pas « ce qu’elle demande », c’est faire ce qu’elle impose. Parce que dans certaines circonstances, la périphérie ne demande pas. Je pense que nous sommes déjà sortis de ce processus, et c’est pour ça que quand les personnes parlent de « caprices », il ne s’agit pas de « caprices », non ! Nous présentons des questions sérieuses, la périphérie n’est déjà plus un lieu de dénonciation, il n’y a plus de place. Maintenant, c’est l’espace qui doit résoudre ces dénonciations. Dénoncer ? On dénonce depuis longtemps ! Le centre sait déjà ce que nous voulons, il peut faire comme s’il était bête, mais il le sait déjà. Aujourd’hui notre parole ne se contente plus de l’espace de dénonciation, elle se trouve dans l’espace d’action, vous comprenez ? Notre parole est la parole de l’action ?

Aujourd’hui notre parole ne se contente plus de l’espace de dénonciation, elle se trouve dans l’espace d’action, vous comprenez ? Notre parole est la parole de l’action ?

Ivana Dorali: Ces œuvres dans lesquelles vous amenez la perspective de l’ « écrivivence » abordent souvent les questions de classe, de genre et de race. Elles touchent et provoquent la réflexion du lecteur. Vous pensez que la littérature a un rôle dans cette construction du statut démocratique de droit ? Quand vous décrivez cette expérience vous pensez à ce type de contribution ?

Conceição Evaristo: Je pense et je crois à cet espace de contribution et c’est peut-être pour ça aussi, que pour certains critiques littéraires, certains professeurs, il est nécessaire de neutraliser le pouvoir littéraire. Il est plus commode de lire une littérature qui ne dérange pas, il est plus commode de lire ce qui est déjà sacré, cette littérature qui naît des espaces sociaux différenciés, plutôt que ce qui naît des espaces d’exclusion. Et à partir de là, nous pouvons penser à la littérature des femmes, la littérature des noirs, la littérature des homosexuels, la littérature indigène, tous sont sujets des espaces subalternés. Pour une raison ou pour une autre, quand ces sujets s’approprient un objet littéraire ou quand ils s’approprient un discours littéraire, ils provoquent la gêne. On va donc dire que la littérature de femme n’existe pas, qu’il n’existe pas de littérature gay, pas de littérature noire, parce qu’il s’agît d’une seule littérature. C’est faux ! Si ces sujets mettent leur subjectivité dans la création de textes, ils vont créer des discours différents. Et donc, même si je suis très liée à la question indigène, par exemple, quand une femme indigène écrit un texte, elle écrit toujours un texte différent du mien. Et ça, à cause de sa subjectivité, de son processus historique en tant que femme indigène, aussi subalternée que moi, mais qui va se faire d’une autre manière. Je n’écris pas un texte de femme indigène, j’écris un texte de femme noire. Et une femme blanche n’écrit pas mon texte. Pourquoi ? Justement à cause de ces subjectivités et certaines subjectivités n’intéressent pas la culture hégémonique qui est en place. Je crois au rôle de la littérature et au fait qu’elle traite les émotions à certains moments et c’est ce qui permet au discours littéraire d’être plus efficace. Par exemple, si on lit un texte historique à propos de la guerre du Paraguay et un roman sur cette même guerre, le roman va nous toucher beaucoup plus parce que c’est le roman qui parle des émotions. Le texte historique peut, bien sûr, nous parler, et on va dire « Eh bien! Des africains ont donc été envoyés à la guerre du Paraguay parce que c’était une manière de, déjà, mettre en place un processus eugénique de la nation. » Mais quand on lit cette information de manière romancée, elle nous touchera beaucoup plus. Je crois que la littérature touche la conscience des personnes. Quand je dis que mon écrivivence n’est pas là pour endormir la casa grande [en référence à la résidence du propriétaire blanc durant l’époque de l’esclavage] mais pour la déranger dans son sommeil de vierge, je ne fais pas une littérature pour qu’on la trouve jolie et qu’on m’applaudisse, je créée une littérature pour mes paires, pour qu’ils s’exorcisent et qu’ils se reconnaissent dans mes textes. Et puis, pour ceux qui ne sont pas mes paires, pour qu’ils pensent vraiment à ce qui est en train de se passer, de quoi on parle.

mon écrivivence n’est pas là pour endormir la casa grande [en référence à la résidence du propriétaire blanc durant l’époque de l’esclavage] mais pour la déranger dans son sommeil de vierge, je ne fais pas une littérature pour qu’on la trouve jolie et qu’on m’applaudisse, je créée une littérature pour mes paires, pour qu’ils s’exorcisent et qu’ils se reconnaissent dans mes textes.

Ivana Dorali: Vous avez été le thème de l’Occupation Itaú Culturel, vous avez reçu le prix Jabuti en 2015 pour « Olhos d’Água » et vos œuvres sont devenues lectures obligatoires à l’UFMG [Université fédérale de l’État de Minas Gerais]. Dans une interview, vous avez dit « Le prix Jabuti était nécessaire pour prouver que cette femme noire n’est pas là, dans l’espace littéraire, par intrusion. » Et vous avez gagné également le Prix « Faz a Diferença », dans la catégorie prose en 2017, le Prix Claudia – Catégorie Culture en 2017 ; le Gouvernement de Minas Gerais vous a apporté un prix de Littérature, en plus d’avoir été récompensée en 2017 en tant que lumière dans le magazine Bravo. Vous pensez que ces prix contribuent au pouvoir humain de création et qu’ils provoquent un certain type d’influence ?

Conceição Evaristo: Mes livres étaient déjà des lectures obligatoires de l’UFSC [Université Fédérale de l’État de Santa Catarina], à l’Université d’État de Minas Gerais, à l’UFMG, dans toutes les Écoles Technologiques (CEFET) et à l’Université d’État de Montes Claros. À propos de la question, peut-être pas. D’abord, je pense que ces prix sont importants pour reconnaître la compétence des femmes noires, et je ne parle pas seulement de la mienne, je parle des femmes noires dans d’autres étapes de reconnaissance. J’ai été très heureuse qu’on reconnaisse notre capacité de produire des connaissances et de produire de la Littérature. Les femmes noires chantent, dansent, cuisinent bien, sont de bonnes professeures, sont de bonnes chefs d’entreprises, ont de bonnes compétences politiques, aussi bien que les autres femmes. Mais c’est comme Jurema Batista l’a dit : « C’est beaucoup plus simple de nous mettre à la place de la citoyenneté ludique. » Ils pensent que nous chantons et dansons, mais à part ça, nous n’avons pas d’autres compétences. Nous avons toutes ces compétences et énormément d’autres encore.

Parfois, les gens me regardent parce que j’ai cette corpulence et pensent que je chante. Je ne chante pas, je suis très mal accordée, ma voix est insupportable. Je dis donc : « Je ne chante, ni ne danse, mais j’écris. » Récemment dans les couloirs de cet immeuble qui me sert de base dans la rue Riachuelo, une habitante m’a demandé : « Je vous ai vue à la télévision, vous écrivez, n’est-ce pas ? » J’ai répondu que j’écris. Elle a continué : « Quoi ? Des livres de recettes ? » Ce à quoi j’ai répondu : « Non ! J’écris des contes, des romans, des poèmes, des textes critiques. » Ensuite, elle m’a raconté qu’elle avait fait une formation d’archiviste à l’UNIRIO (Université Fédérale de l’État de Rio de Janeiro). C’est une personne qui n’a pas eu l’opportunité de penser et de réfléchir à d’autres perspectives pour les femmes noires mais elle a imaginé qu’une femme noire ne pouvait écrire que des livres de recettes. Je ne sais même pas cuisiner, ça me frustre énormément. J’ai une sœur qui cuisine très bien. Ma tante et ma mère sont d’excellentes cuisinières. Je suis la triviale.

Alors, quand ces prix concèdent à une femme noire cette compétence, on peut même profiter de ces moments pour faire un discours qui peut contribuer à briser cet imaginaire que les femmes noires n‘ont pas la compétence pour le discours littéraire, qu’elle n’ont pas la compétence pour le discours de connaissances académique, donc, dans ce sens, ces prix sont significatifs. Mais je ne veux pas non plus être vue comme une exception. À travers ces prix, je veux profiter de la possibilité de briser cet imaginaire qui nous atteint collectivement. S’ils me reconnaissent en tant qu’écrivaine, peut-être que ça peut éveiller la curiosité d’autres femmes noires de découvrir ce qu’on est en train de produire dans divers champs de connaissance. À chaque fois que j’ai l’opportunité de le dire, je le dis. Et je dis aussi que ces prix ont été très importants, mais ce n’est pas ce moment qui légitime mon travail. Le premier lieu de réception, de légitimité de mon texte, de mon travail a été le mouvement social noir. Ce sont mes paires qui m’ont entendue et qui ont lu mes premiers travaux, et ce sont eux aussi, qui les ont emmenés dans la recherche académique, dans les salles de cours. Mon travail explose donc aujourd’hui, mais il est né à la base.

ces prix sont significatifs. Mais je ne veux pas non plus être vue comme une exception. À travers ces prix, je veux profiter de la possibilité de briser cet imaginaire qui nous atteint collectivement.

Ivana Dorali: Quel autre type de prix, quel autre type de reconnaissance considérez-vous plus important et fondamental ?

Conceição Evaristo: Ça va plus loin que ces prix, c’est le moment de ma première publication dans le collectif des Écrivains Noirs de São Paulo, dans les années 90, qui est le recueil Cadernos Negros [Carnets Noirs]. Ainsi, Cadernos Negros a été mon premier espace de publication. Mes premiers lecteurs et lectrices du mouvement social noir. S’il existe un espace qui a accueilli et légitimé mon écriture, c’est le mouvement social noir.

S’il existe un espace qui a accueilli et légitimé mon écriture, c’est le mouvement social noir.

Ivana Dorali: Récemment, vous avez été l’une des récompensées du prix Mestre das Periferias [Maître des Périphéries], promu par l’Institut Marie et João Aleixo. Comment voyez-vous la création de ce prix, plus spécifiquement ?

Conceição Evaristo: Ça a été la même chose lorsque mon exposition de l’Occupation Itaú a été mise en place dans la favela de la Maré. Elle est sortie de l’Avenue Paulista, considérée comme le cœur financier de l’Amérique du sud et est arrivée à Maré. C’est très significatif pour moi parce que je suis allée dans un espace qui m’a élevée. Je suis de la Maré, je suis cette personne qui vient d’une expérience périphérique, je viens des classes populaires. En réalité, je n’y suis pas retournée, parce que je n’en suis jamais sortie. Si en sortant de cette interview, je vais là-bas à la Cinelância, je suis aussi vulnérable que n’importe quelle femme noire. D’ailleurs, c’est aussi ça qu’on m’a demandé à l’Occupation Itaú. J’étais à l’Occupation et la journaliste m’a demandé comment je m’y sentais. J’ai répondu : « Ma chérie, en sortant d’ici, hier, je suis allée dans un grand magasin, le vigil m’a suivi tout le temps. Donc, rien ne me fait sortir de ma place dans l’imaginaire brésilien à propos des femmes noires. Parce que je sais qu’en tant que femme noire, mon histoire collective, c’est celle-là. C’est une histoire qui commence ici, au Brésil, dans un processus de subalternisation. C’est un imaginaire qui, jusqu’à aujourd’hui, n’a pas été brisé. »

être récompensée par le prix Mestre das Periferias, c’est être récompensée dans ce que je suis, ce qui me rend fière.

Donc, être récompensée par le prix Mestre das Periferias, c’est être récompensée dans ce que je suis, ce qui me rend fière. Je répète souvent que les exceptions servent à confirmer la règle et que les exceptions sont dangereuses. Je remercie la vie de me retrouver maintenant, à 70 ans, dans cette situation, parce que je n’ai pas d’illusions, je sais que mon image est une image qui interpelle les médias. Une femme noire, pas jeune, qui ne fait partie d’aucune norme globale et qui est ici en tant qu’écrivaine. Ça interpelle, c’est un article, ça crée des articles. À mon âge, l’expérience me permet de gérer tout ça et de ne pas créer d’illusions. Je ne dis pas que je ne suis pas heureuse. Je suis très heureuse, tout ça alimente énormément mon ego. Plusieurs femmes qui sont là et qui écrivent, mes contemporaines n’ont pas atteint la visibilité que j’arrive à atteindre. Je remercie beaucoup la vie, je le répète, mais je ne veux pas être traitée comme exceptionnalité parce qu’elle renforce le discours de méritocratie. En étudiant, en travaillant, on y arrive. Non, ce n’est pas ça ! Parce que je connais énormément de personnes qui ont tenté d’étudier, de travailler, et sont mortes ou sont tombées malade en chemin. Et pourquoi nos chemins doivent être si douloureux ? Il devrait s’agir d’un processus naturel. Les exceptions servent à repenser à la règle. Que les règles dans la société brésilienne sont celles-ci, qu’une femme noire va seulement pouvoir être publiée à 44 ans et qu’elle aura besoin de 30 ans pour atteindre une visibilité ? Si j’étais une auteure blanche et que j’étais née dans un autre contexte, atteindre-je tout ça seulement maintenant ?

Nous devons donc faire attention à lire les exceptionnalités et ne pas applaudir et oublier de se demander ce qui a existé derrière tout ça. Je sais que quand on loue trop l’exceptionnalité ou quand on devient une figure exceptionnelle, on retire la personne du collectif. On met en avant cette personne et on oublie toute la collectivité et je ne veux pas être retirée du collectif. Ce prix de la Maré signifie que le collectif me considère, me reconnaît et me fait garder les pieds sur terre. À tel point que je pense que je ne vais plus décoller mes pieds du sol. Je m’inquiète énormément de tout ça, je pense que je vais devenir folle avec tout ce qui m’arrive actuellement parce que je sais que c’est trop bon. Mais il existe quelque chose qui a permis que cela arrive maintenant. Il existe aussi quelque chose qui ne permet pas que ça arrive à beaucoup de personnes, malgré toute notre compétence.

quand on loue trop l’exceptionnalité ou quand on devient une figure exceptionnelle, on retire la personne du collectif. On met en avant cette personne et on oublie toute la collectivité et je ne veux pas être retirée du collectif. Ce prix de la Maré signifie que le collectif me considère, me reconnaît et me fait garder les pieds sur terre.

Ivana Dorali: Vous parlez de collectivité, je voudrais amener les noms d’autres camarades récompensés par le prix Mestre das Periferias également : Nêgo Bispo, Ailton Krenak et Marielle Franco (in memoriam). Comment percevez-vous le choix de ce groupe pour la récompense ?

Conceição Evaristo: Je pense que le fait que les prix viennent d’espaces ou de personnes qui idéologiquement sont alignés sur les questions populaires, nous distingue et nous donne un vote de confiance. Maintenant, je serai le thème de l’école de Samba « Quilombo da Abolição », une école qui va défilé dimanche de carnaval dans la rue Intendente Magalhães. Obtenir la reconnaissance de ces espaces, en plus de nous appeler à la lutte constante, est une marque de confiance. Ce n’est pas recevoir le prix pour le prix. C’est un prix pour notre reconnaissance, pour la non-distanciation de ces espaces. Je ne veux jamais perdre mon espace, cette histoire de mon origine, je ne veux pas perdre ça de vue. Cette reconnaissance indique que nous sommes sur le bon chemin.

Ivana Dorali: Considérant encore les processus peu démocratiques, récemment, la société civile a créé spontanément le mouvement appelé « Conceição Evaristo dans l’Académie Brésilienne de Lettres ». En prenant en compte l’importance de la Littérature Brésilienne, non seulement au Brésil, mais aussi dans le monde, parlez-nous de cette campagne pour que vous occupiez le siège numéro 7 de l’Académie Brésilienne de Lettres. J’en profite pour rappeler que la société civile a soulevé cette question de la représentativité parce que, en fin de compte, nous sommes un ensemble d’individus représentatifs de formes diverses et plurielles et nous avons la capacité d’occuper ces espaces. Comment voyez-vous ce type de mobilisation ? Vous considérez qu’elle contribue d’une certaine manière à la démocratisation du pays ?

Conceição Evaristo: Je pense qu’elle peut y contribuer, que peut-être, cela mène l’Académie à réfléchir un peu. En fin de compte, cela a mené toutes les personnes qui s’intéressent à l’Académie à se dédier à lire son histoire. Ça a été un moment pour reconnaître ou penser à l’Académie, penser à la Littérature Brésilienne à travers un discours qui accorde de la valeur à la représentativité multiple. Pour moi, c’est ce processus qui a donné l’opportunité de nous éduquer, comme il existe aussi, l’opportunité d’éduquer l’Académie. L’Académie, elle-même, doit penser à l’existence ou l’inexistence de cette représentativité. Je ne sais pas parce qu’après, c’est leur choix.

Un autre point que je veux également affirmé, c’est que l’Institut de l’Académie dit que tout brésilien a le droit de poser sa candidature, à partir du moment où il a écrit un livre. Je suis une femme brésilienne, j’ai six livres publiés, en plus de plusieurs anthologies pour lesquelles j’ai déjà une place réservée dans la Littérature Brésilienne. J’ai des œuvres traduites à l’étranger, je suis reconnue en dehors du pays. C’est pour ça que j’ai la compétence de soumettre ma candidature. Maintenant, c’est à l’Académie de décider. Je ne sais pas quelles sont les règles du jeux, mais en tant que citoyenne brésilienne, je remplis tous les critères pour une candidature.

Ivana Dorali | Brésil |

Ivana Dorali est une femme noire de la périphérie, féministe noire, bi-lesbienne et fille de Osun [divinité de religion afro-brésilienne]. Elle est journaliste, Educatrice et élève-chercheuse sur la Décolonialité et l’Éducation, dans le cursus de pédagogie de l’Université Fédérale de l’État de Rio de Janeiro – UNIRIO. Elle fait partie du Réseau de Femmes Noires de l’État de Bahia et du Collectif Luiza Mahin de l’UNIRIO. En 2013, elle a été récompensée par le prix de journalisme Abdias do Nascimento.

ivanadorali@gmail.com