Intervention Mapuche – Oeuvre 18.314: Mari pura warangka küla pataka mari meli

Poésie visuel :Daniela Catrileo

Photographie : Rocío García

Édition et présentation : Carolina Herrera

Traduction

Enora Lessinger

5 de décembre de 2018

Le peuple mapuche est le peuple autochtone le plus représentatif qui vit ce que aujourd’hui est le Chili. Depuis l’époque de la colonisation, les Mapuches ont été employés par des conquérants, des oligarques et des propriétaires terriens ; puis, certains ont commencé à émigrer à la recherche d’opportunités pour sortir de la pauvreté, comme la majorité de nos habitants qui vivent loin des zones métropolitaines. Ils résistent depuis le début aux avancées du conquérant espagnol sur notre territoire : cela fait plus de cinq cents ans qu’ils défendent leurs terres, sans répit, sans pardonner et sans oublier. Contre l’usurpation productive capitaliste se sont levées de nouvelles générations de créateurs et de professionnels, qui interviennent depuis la métropole néolibérale, en même temps qu’ils construisent des traductions possibles de notre contingence depuis le territoire de l’insubordination, un entre-lieu productif du fait de son instabilité.

Nous sommes persuadées et convaincues que ces mots et vers en mapudungun sont intraduisibles, alors que leur sonorité dans chacune de nos langues maternelles donnera lieu à une prononciation différente, semblable à un autre sens dans le contexte de la présente édition. Ainsi, nous avons eu une conversation entre nous, trois femmes : une éditrice, une poètesse et une cinéaste, avec pour seul objectif de nous comprendre et d’utiliser cet espace comme une possibilité d’exposer notre paraître. Nous nous efforçons ainsi de donner la parole au peuple mapuche à partir de la poésie visuelle de Daniela Catrileo, à partir d’un travail jusqu’alors inédit mais réalisé au présent absolu : Daniela a effectué sa dernière action le 14 septembre, et Rocío a finalisé l’édition d’images le mercredi 20, précisément la semaine où notre pays commémorait son indépendance lors des fêtes du 18 septembre - c'était un acte de résistance consciente.

Carolina Herrera Águila

18.314

Mari pura warangka

küla pataka

mari meli

l o i a n t i t e r r o r i s t e

je traduis en mapudungun

les numéros de la condamnation

dis-moi :

en quelle langue dois-je te parler pour que tu m’entendes ?

Mari pura warangka küla pataka mari meli: 18.314

C’est le nom d’une série d’interventions avec le numéro de la loi antiterroriste chilienne, traduite en mapudungun (langue mapuche). Cette loi a pour objectif de qualifier de terroristes certains délits ou attitudes, et de générer des peines plus graves. Elle a été approuvée durant la dictature civico-militaire d’Auguste Pinochet en 1984, et est à ce jour encore en vigueur, avec quelques réformes. La loi antiterroriste a été majoritairement appliquée au Peuple Mapuche.

Photographie: Rocío García

Première action: Rivière Mapocho

Deuxième action: tatouage

Troisième action:

Brochure poétique réalisée exclusivement pour le 11 septembre, suite à l’invitation à la lecture dans l’ex-Clinique Santa Lucía, aujourd’hui lieu de mémoire. Chaque brochure est signée en rouge et numérotée en mapudungun. Présente également, la photographie des vestiges de l’action du 11.

Production :

J’ai décidé de créer un poème pour raturer et effacer le numéro de la loi antiterroriste chilienne, et à l’inverse, créer un poème visuel avec le même numéro et sa traduction en mapudungun. Je ne pensais pas l’intégrer aux autres actions, mais ce même jour, j’ai finalement décidé de créer un pont entre pu lamgen assassiné·es et disparu·es sous la dictature et la « démocratie ». Je crois que le numéro fonctionne comme une continuité entre la langue juridique et son déploiement colonial jusqu’à présent, un héritage de la dictature qui fonctionne comme un dispositif de contrôle sur les corps mapuches jusqu’à aujourd’hui.

Matériel :

Enregistrements du nom de personnes mapuches assassiné·es et de disparu·es sous la dictature, avec une pause pour nommer les pu lamngen assassiné·es et disparu·es en « démocratie ». Ces derniers se répétaient.

- grande toile blanche

- aiguille et fil à broder rouge

- marqueur

- haut-parleur

- mes cheveux

- brochure ci-jointe

- ciseaux

Action :

- L’enregistrement commence dans le haut-parleur portable, les noms commencent à résonner comme un mantra.

- Je regarde fixement le public, tout en me tressant les cheveux.

- Sur la toile j’écris au marqueur noir le numéro 18.314

- Je trace une ligne horizontale sur le numéro à l’aide du fil rouge.

- Je m’attache sur la bouche la toile avec le numéro barré ; l’enregistrement continue avec les noms. Je regarde fixement toutes les personnes présentes.

- Lors de la pause, je dis la date « 1990 », j’attends que tous les noms soient passés jusqu’à sa répétition et je dis la date « 2018 ».

- Je lis le poème de la brochure.

Quatrième action: Musée d’Art Précolombien - Tribunaux de Justice

Dialogue œuvre 18.314

Ce que nous ouvrons dans cet espace éditorial est un canal de doubles, de flux multiples, tout en reconnaissant que chaque sens, observation et analyse critique, confrontée à d’autres connaissances, se croise en un débat dans lequel émerge toujours une polyphonie, une pensée particulière, qui doute, se trompe, revient en arrière, évite la vérité ultime, définitive et autoritaire. Mais ce double sens de forces centripètes et centrifuges (mouvements vitaux entre systèmes et sous-systèmes, entre marges et hégémonie) est notre nouvelle façon d’être en éveil, conscientes, critiques, honnêtes et cohérentes, mais aussi contradictoires et terroristes… Dans ce va-et-vient, nous tissons une boussole d’actions, d’écritures, enfin, de connaissance, afin seulement de continuer à essayer de comprendre, en même temps qu’il s’agit d’une stratégie pour échapper au texte qui reproduit un ordre établit par d’autres.

Carolina : L’idée qui m’a traversée, il y a de cela des mois, en examinant ta poétique et, bien sûr, en relation à la revue Periferias (qui aborde frontalement les productions et questions liées à notre condition de périphérie), c’est de nous donner l’opportunité de discuter au sujet de ton travail, mais aussi plus particulièrement de pouvoir échanger nos façons de nous voir, ou quelque chose comme ça, avec toute la difficulté et la magie que nous donne le langage écrit.

Je me souviens que quand nous nous sommes rencontrées tu m’a parlé de tes expériences de rencontres dans différents lycées et écoles nationales, comment ces garçons et ces filles, qui ne connaissaient pas nécessairement ton travail poétique, t’abordaient avec une proximité naturelle, te demandaient comment tu en étais arrivée à être la poètesse féministe mapuche que tu es aujourd’hui (peut-être pas en ces termes, mais avec cette intention)… Je voudrais donc partir de là. Quand cette préoccupation est-elle apparue, dans ta vie, ce sens et cette façon de voir notre réalité comme une société biaisée ? Est-ce que la division de notre territoire social, cette conscience mapuche en tension avec la conscience chilienne, a toujours été présente ?

Daniela : Je crois que cette vision du monde part de l’expérience. J’ai grandi dans un quartier isolé de la capitale, situé en périphérie de la périphérie citadine. Depuis que je suis petite, on m’a appris que la classe moyenne était une invention pour les gens comme nous. J’ai toujours entendu des histoires sur toutes sortes d’injustices liées à notre identité. Je crois que c’est de là qu’a commencé à naître tout un tas de questions qui m’a conduit à la politique et à l’art, sans vouloir me les poser, au contraire. C’était une conséquence de l’expression de ce que je ressentais, ce que j’observais, la rage contenue chez mes voisin·es, chez mes ami·es, dans ma famille, etc. Nous n’avions rien. Naître avec le fleuve blessé c’est un peu tout ça. Je suis qui je suis, du fait de l’histoire de ma généalogie, et des lieux et corps que j’ai habités. On naît avec un regard différent, dans lequel il n’y a pas de place pour la naïveté : il s’agit de survivre. On connaît le racisme, la pauvreté et le classisme depuis l’enfance, à travers de petits gestes qui ne nous laissent pas de doute sur qui nous sommes. Cette conscience de soi, de l’exclusion permanente, nous fait nous reconnaître entre personnes qui ont habité cette blessure. Ce qui compte, c’est la façon dont cette plaie s’est transformée en une fracture capable de collectiviser grâce à la communauté, jusqu’à devenir politique et non pure souffrance individuelle, sinon création, arme et lutte.

Carolina : La force de la construction poétique comme arme de lutte ou comme unique alternative à des opérations, modèles et programmes politiques capitalistes, un construit de démocratie hégémonique ; ainsi, c’est la seule direction, pour certains d’entre nous, que doit prendre l’intellectualité comme point de compréhension et de connaissance… à partir de là, je pense aux conversations, aux rencontres, aux ateliers de mapundungun1 Langue mapuche et à la poésie que tu as réalisés il y a peu au Musée de la Mémoire et des Droits de l’Homme, et au Centre Culturel Palais de la Monnaie2Centre Culturel de la Maison du Gouverneur . Je pense aussi aux expériences que tu m’as racontées sur les rencontres dans des écoles et lycées ; c’est-à-dire que d’un côté, ta poésie a ce sens fort et direct, c’était un traitement visuel avant même la visualité, concret, et donc en cherchant et en participant à ces relations dialogiques, il y a une chance de proximité, non ? Elle se voit, elle s’écoute, elle se comprend, mais il y a aussi la notion diffuse de la poésie liée à la subjectivité sensible, ce parler lyrique qui ne pense pas au pluriel, celui qui incarne la « souffrance individuelle », donc… deux choses : comment est-ce que tu vois ce sens collectif sur le poétique ? Est-ce qu’il se manifeste dans les rencontres ? Comment est-ce que tu t’appropries les activités auxquelles tu participes ?

Daniela – Je crois que cette individualité dans l’écriture est très difficile. En tous cas, je conçois ce lieu de la poésie comme une passerelle de rencontre et de traduction. Nous rassemblons, collectionnons, amassons les histoires, images et paroles d’autrui. Je sens que la poésie est habitée par des voix multiples qui forment un corpus. Bien qu’une seule lui donne forme, ces écritures surgissent et coexistent. Dans ce cas, pour moi la poésie tient d’un ton collectif, bien qu’étant écriture qui part de notre intimité. Cependant, je ne crois pas non plus qu’elle puisse résider uniquement dans les livres. Elle peut également surgir de n’importe où comme outil, et c’est pour cela que je crois en la nécessité de générer des inter-disciplines, des croisements et par-dessus tout, des questions pour continuer d’explorer et d’expérimenter. Là aussi, les échanges ont lieu qui deviennent collectifs. Que ce soit dans la création ou dans la production d’instances comme des ateliers, des conversations, des rencontres, etc. C’est une possibilité urgente, qui nous permet de dialoguer. Finalement, ce sont des territoires disputés, micro-politiquement renversés. Pouvoir nous voir, nous écouter, que la parole puisse nous traverser. Apprendre l’un·e de l’autre fait que la poésie est également un travail horizontal, qui n’existe pas sans l’autre.

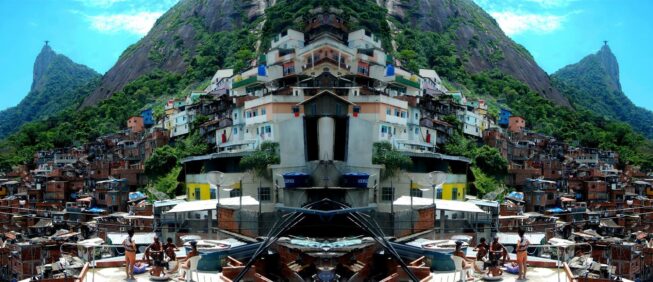

Carolina : Il est urgent de mettre nos polyphonies individuelles en tensions avec d’autres, et l’espace de la rencontre, de la conversation ouverte avec d’autres apparemment distant·es et différent·es tisse une micro-politique qui construit des sujets conscients ; c’est dans cet espace que l’intellectuel et la création tiennent une responsabilité profonde, je le crois et je le pense… Des constructions d’espaces croisés viables et durables, qui naissent de nos propres territoires, proches, connus, et se construisent avec d’autres, des espaces de résistance. En conséquent, lorsque j’ai vu les premières images de 18.314, mari pura warangka küla pataka mari meli, ton corps étendu au bord du fleuve Mapocho3Fleuve qui traverse la ville de Santiago d’est en ouest., la bouche couverte, censurée par un tissu portant le numéro de la loi antiterroriste, qui circulait sur les réseaux sociaux, j’ai pensé précisément à cet espace de débat et de lecture, et de circulation d’une voix poétique qui corporalise la conscience collective et éveille l’individu, qui s’articule dès lors en face de l’écran, dans la confidentialité apparente, comme un sujet complet, en débat.

A partir de cette nécessité, est-ce que l’agir de l’image est essentiel selon toi, Daniela ? Comment s’est passé ce travail avec Daniela ? De quel point de vue l’abordes-tu en tant que cinéaste ?

Rocío : Avant tout, merci beaucoup de m’inclure. Alors, cela fait plusieurs années que je réalise de la fiction documentaire au cinéma, que j’ai des liens avec le wallmapu4Territoire historiquement habite par le peuple mapuche. puisqu’un de mes oncles y vit dans un île et voyage sans cesse ; je m’y suis fait des amies qui sont allées vivre à Santiago dans l’espoir d’y trouver de meilleures opportunités économiques et aussi de se réaliser en tant que femmes. À vrai dire, aucune de ces amies n’a trouvé ce qu’elle souhaitait ou ce qu’elle avait imaginé, passer de la campagne à la périphérie de la ville est très difficile et n’a rien de romantique. Je me suis toujours sentie privilégiée d’avoir pu étudier ce que je voulais, sans obstacle, peut-être d’avoir cette chance que quelqu'un de la campagne n’a pas. C’est dans cette voie que je me situe et de là que j’ai commencé à filmer, à écrire, parce que je crois que ma mission est de rendre visible les histoires. A Santiago j’ai commencé par connaître l’œuvre « Fleuve blessé »5Œuvre de Daniela Catrileo, et c’est là que je me suis intéressée à son histoire, à tout le sujet de la migration, de la diaspora… qui était semblable et différente à la fois de celle des femmes que je connaissais d’avant. Je me suis alors intéressée à leur écriture, dont je crois qu’elle doit être reconnue et montrée à d’autres femmes dans toute l’Amérique Latine. C’est là que je lui ai proposée de faire un documentaire, « Je ne suis pas Aneche », dans lequel j’ai inclus des fragments de sa vie ici à Santiago, montrant comment des espaces de résistance et de création s’ouvrent de manière collective, auxquels se mêle parfois l’œuvre poétique dans le paysage citadin. Il reste beaucoup à filmer, et en particulier, faire un voyage de retour au wallmapu.

Jusqu’à présent je l’ai filmée de façon fragmentaire dans ces actions sur la loi 18.314, durant des petites journées, dans lesquelles je n’interviens généralement pas beaucoup, puisqu’en général nous avons toujours des conversations au préalable (ce qu’on pourrait appeler des « pré-productions ») où nous parlons de ce que nous allons faire et comment. Ensuite, il s’agit simplement de bien choisir où mettre la caméra et avec quelle lentille pour immortaliser ces moments, que j’essaie de ne pas interrompre, de rester silencieuse. J’emmène de petites séquences montées, qui feront partie du documentaire mais qui font aussi partie de ce que nous montrerons à un moment donné comme une pièce unique et indépendante.

À dire vrai, je suis dans l’expectative, j’attends le moment où nous nous unirons à Dani pour regarder le matériel et lui donner sa forme finale, prêt à être vue, car je crois que le cinéma se termine par le spectateur. On fait du cinéma pour que les gens le voient, ni pour se jeter des fleurs, ni comme un exercice privé. Le cinéma est un processus collectif et qui prend parfois beaucoup de temps ; parfois je suis derrière la caméra et ce qui se passe devant m’émeut beaucoup. Surtout la dernière action face à Tribunales, on sentait une énergie très forte, j’avais la main qui tremblait un peu et le cœur qui battait fort ; ça fait partie des choses avec lesquelles il faut savoir travailler derrière la caméra, savoir où on peut couper, c’est aussi une grande décision… Je sens toujours que j’apprends plus, parfois de petites choses qui paraissent sans importance mais qui le sont sur le long terme. J’aime beaucoup travailler avec Dani parce qu’il y a un lien de confiance, d’abandon, qui est réciproque : on s’entend bien, il y a même un lien avec sa chatonne, Albahaca, qui apparaît dans les enregistrements qu’on a faits ; impliquer le monde privé face à la caméra est quelque chose que peu de personnes font, et que je trouve immensément politique et courageux.

Carolina : Et toi, Daniela… Comment, depuis quelle perspective est-ce que tu articules ta poésie concrète ?

Daniela : Je me sers plutôt des pièces sur lesquelles je tombe. Ce qui m’attire l’attention. D’une certaine façon, je récupère aussi bien les images que les symboles et les concepts, de façon presque intuitive. Je laisse chaque pièce reposer, macérer à son rythme et de là, je la mastique jusqu’à ce qu’elle prenne son cours. Je ne me suis jamais dit à l’avance : « cette œuvre s’appellera ainsi ». Je me laisse plutôt porter par la pulsion même de l’objet, quel qu’il soit. Par exemple avec 18.314, ça s’est passé comme ça parce que je voulais que ce nombre subisse des mutations, et que sous cet aspect il me semblait qu’il prendrait plus de force et de visibilité dans les corps et dans les divers territoires. Pour moi, la création est presque une transe, une façon de me connecter profondément à son va-et-vient.

J’imagine un pur vertige, on est soumise à l’œuvre, puis on la polit, on la sort des gravats et on laisse place à un dialogue.

Bien que je fasse presque tout de cette façon, je suis la trajectoire des signes qui se présentent, presque comme des marques du destin. Rien de divin, au contraire c’est une pure errance qui trouve son écoute dans l’itinérance.

Carolina : Rocío, tu as abordé un sujet, une question fondamentale, que je vois et lis comme quelque chose qui n’a rien d’anodin : nous sommes des femmes qui cherchent à comprendre et à se comprendre, depuis la différence nous tissons un canevas de connaissance et, j’insiste, de conscience. Nous vivons et construisons un moment, depuis la poétique narrative et visuelle, en évitant de reproduire, mais en même temps nous avons en nous un répertoire qui nous influence, qui fait pression sur nous, duquel nous parlons, même en résistance… Comment est-ce que vous voyez, vivez et créez depuis vos origines, votre conscience féministe ?

Rocío : Je crois que dans le travail que nous réalisons avec Daniela, il y a bien cette conscience féministe latente, de nous repositionner dans un lieu actif, ouvert au dialogue, aux interrogations, à l’observation et l’auto-observation. Le cinéma est un œil pour voir l’extérieur qui est à l’intérieur de nous. Sans aucun doute, lorsque notre travail sera terminé, il devra être accompagné et enrichi du dialogue d’autres femmes, qui ont certainement d’autres expériences et histoires à raconter par rapport à la loi 18.314. Même s’il s’agit d’une action artistique accompagnée d’un registre, et qu’on ne peut pas avoir de certitude sur comment nous pouvons influencer d’autres femmes, en d’autres endroits, je voudrais vraiment filmer ce qui peut l’être, que l’autre soit accueillie aussi me paraît important dans toute œuvre.

Daniela : Dans mon cas je crois que son influence est celle d’un élément de plus du prisme que nous sommes. De même que tout autre forme politique d’expérience de la quotidienneté. Si le féminisme m’a enseigné quelque chose d’intéressant, c’est d’être critique même avec la forme que peuvent prendre les regards hégémoniques de certains féminismes au Chili. Et cela veut dire regarder à chaque instant qui je suis et quelles pratiques je déploie dans les diverses communautés avec lesquelles j’ai des liens, à travers la collectivité, l’honnêteté et la cohérence. Être en éveil face aux nombreuses horreurs qui se succèdent sur le territoire que nous habitons. Une empathie radicale qui influe sur les affects, nos relations, nos amitiés et la façon dont nous créons du lien entre les unes et les autres. C’est pour cela que je ne me base pas sur un féminisme tout court, j’ai besoin d’être consciente des autres oppressions qui se manifestent.

Chaltumay ka lemoria!6Merci et au revoir en mapundungun

Carolina Herrera Águila | Chili |

Professeure universitaire et chercheuse. Elle réalise des programmes de recherche appliquée où le débat et l’analyse ont pour cible les tensions entre l’art contemporain, la culture, la société et la politique. Actuellement, elle codirige les rencontres de pratiques équatoriales chiliennes au Musée Violeta Parra ; elle fait partie du collectif MICH et coordonne l’archive Carmen Waugh, élément de patrimoine fondamental pour la compréhension de l’art latino-américain contemporain.

Iñche Daniela Catrileo Pingen | Chili |

Mapuche ka champurria iñche. Née à San Bernardo, un territoire inca situé au sud de Santiago. Fille de la diaspora mapuche qui émigra à la fütra Waria. Iñche wirintuchefe ka filosofía kimelfe. « Je me suis dédiée à l’écriture sous de nombreuses formes, je donne des cours de philosophie et j’organise des ateliers d’écriture mapuche. Je fais partie du Collectif Mapuche Féministe [Rangiñtulewfü]. J’ai écrit les livres “Fleuve Blessé”, “Invertébrée”, “Guerre fleurie” et l’ouvrage collectif « Les petites filles au cure-dent », qui a obtenu la bourse Mustakis, ainsi que « Chaque vigile » et « Le territoire du voyage ». Actuellement je travaille sur l’œuvre 18.314: mari pura waranka küla pataka mari meli et sur le libre « Piñen ».

Rocío Chávez García | Chili |

Cinéaste et scénariste. Son premier long-métrage, « Pelokëlan », va bientôt être projeté. Elle travaille également sur le documentaire « Je ne suis pas Aneche » et la fiction « Là où meurent les baleines ». « Dans mes travaux j’effectue également une recherche et une exploration du langage, entre les limites de la fiction et du documentaire. »