Remoção

Um punhado de terra que viajou de Darién até Kumasi

Yolanda Chois Rivera

| Colômbia | Panamá | Gana |

outubro de 2023

traduzido por Viviane Borba

Nos sentamos no chão da sala. A casa se localizava em em Kumasi, dentro de um compound — construções típicas de Gana onde várias famílias têm suas casas ao redor de um pátio central comum. Ali estávamos, o tradutor, um estudante de arte, o pai de Toafic e eu. Foi janeiro de 2017 — já se passaram 6 anos.

Momentos antes de entrar, na rua o sol fazia vibrar as cores terracota de que estava pintada a casa, e o chão de terra vermelha parecia laranja: era um sol de terra, e dentro da sala a iluminação era natural, mas não entrava muita luz pois a porta e a janela estavam fechadas para não sermos interrompidos. O pai de Toafic falou em hausa, um dos idiomas falados em Gana majoritariamente por muçulmanos. É um idioma tonal; suas palavras, a tradução para o inglês e depois para o espanhol tinham sonoridades muito diferentes. O que aconteceu ali deu grande sentido à razão pela qual estava em Gana, cuja origem teve início no Darién panamenho, a mais de 9000 quilômetros de distância de Kumasi durante o ano de 2015. Talvez também pudesse dizer que tudo se iniciara em 2014 no Brasil com a decisão de Toafic de seguir sua viagem até o norte do continente; não posso precisar.

O sentido de escrever na Periferias é deixar registrado em algum lugar um pouco da história de uma pessoa, que transcende a maneira como geralmente se narra a migração de milhões de pessoas que atravessaram durante as últimas duas décadas a selva do Darién para cruzar a América Central com o objetivo de chegar ao norte do continente: aos Estados Unidos e ao Canadá.

O povoado onde enterraram seus corpos se chama Santa Fé; o sepultamento solene aconteceu em julho de 2015 como noticiou um jornal panamenho Prensa, realizado por representantes das instituições panamenhas responsáveis pelo assunto, nesse lugar onde há uma grande árvore que protege os túmulos. É um cedro amargo, uma árvore de madeira fina, dura e perfumada. Santa Fé fica perto da rodovia Panamericana, a 82 km do ponto onde ela termina deste lado, para recomeçar na Colômbia. Em Santa Fé tem um lugar muito especial de crescimento espiritual com uma forte missão social e ecológica, que é a casa da missão Maryknoll — as conheci através de outra amiga panamenha e foram muito importantes porque estavam totalmente empáticas com esta história dos migrantes.

Não está claro por qual motivo enterraram os corpos dessas pessoas nesse lugar. Aparentemente depois de serem encontrados no rio Tuquesa foram levados para a capital e posteriormente levados de volta para Darién – estamos falando de 200 quilômetros da Cidade do Panamá até Santa Fé –; me contaram isto na investigação, mas só pode ser confirmado rastreando o registro oficial que está em alguma promotoria do Panamá. Me empenhei em entender o que aconteceu ao mesmo tempo em que tentava traçar qual seria o meu trabalho em Gana. A informação existente sobre estas mortes é vaga, o que encontrei foi que morreram arrastados por uma tromba d'água — fenômeno natural em que uma grande quantidade de água que estava represada na cabeça de uma montanha se precipita. Quando isso acontece, restam instantes para sair do rio, porque a tromba cresce rapidamente e arrasta tudo que estiver em seu caminho. Nas páginas de internet da imprensa de Gana apareciam alguns dos seus nomes. Diziam que eram nicknames. Falei com o maior número de pessoas que consegui em Santa Fé, falei com caminhantes experientes que atravessam a selva constantemente e visitei várias vezes o túmulo, que limpamos e enfeitamos junto com pessoas da comunidade de Maryknoll.

Em janeiro de 2017 viajei para Gana. Quando cheguei em Accra, a capital, para fazer a residência artística, a fundação que me recebeu organizou uma agenda de visitas a pessoas e lugares referentes ao tema da migração. A agenda foi organizada principalmente por Abdallah Sallisu, que conheci através de Ana Garzón, uma colega e amiga de “Hacia el litoral”; em junho desse mesmo ano estaríamos os três viajando pela rodovia Panamericana em Darién, enfrentando um momento disruptivo. Nos primeiros dias da residência, estava assimilando o novo contexto, entendendo coisas que talvez tivesse lido ou escutado, mas com as quais nunca tinha convivido. Uma delas era a proximidade com comunidades muçulmanas – Toafic era muçulmano. Perto de onde estava hospedada, podiam ser ouvidas, em diferentes horas do dia, as orações da Mesquita, e em uma esquina do bairro em que estava, como uma mensagem encorajadora, tinha um grande letreiro do pub chamado “Just Believe”.

Quando este processo começou, no Panamá, queria contactar alguma das famílias dos cinco migrantes. Depois compreendi uma dimensão insuperável: era avassalador chegar na casa de uma família assim, sem um motivo específico. Desisti dessa ideia e basicamente segui fazendo entrevistas, passei os dias entendendo as ruas de Accra, me deslocando do bairro em que estava em Nyamekey até East Legon, onde fica a fundação que me acolheu. Era uma distância de 13 km. Estar ali e ir entendendo a realidade desse contexto, me perguntar sobre os motivos de uma viagem transatlântica tão exigente, pensando na conexão do meu contexto cultural na Colômbia e no Panamá com o de um país da costa ocidental africana, me deu uma compreensão mais ampla sobre a migração em si, mas também sobre as motivações dessas pessoas ao deixarem suas casas.

Um dos problemas para assimilar essa migração é a falta de compreensão sobre as motivações dessas travessias: em geral presumimos que a maioria das pessoas que migram está em condições de pobreza extrema e que todos vêm de países onde não há oportunidades de vida possível, e assim deixamos de lado outras dimensões, uma das quais é o direito básico e antiga ação humana de migrar, de mover-se de um lugar para outro por vontade de conhecer o mundo e buscar oportunidades, o que no contexto atual só é reservado para uma pequena parte da humanidade que pode pagar e que tem um status migratório privilegiado. O resto da humanidade deve estar confinado em sua realidade do nascimento até o momento de sua morte?

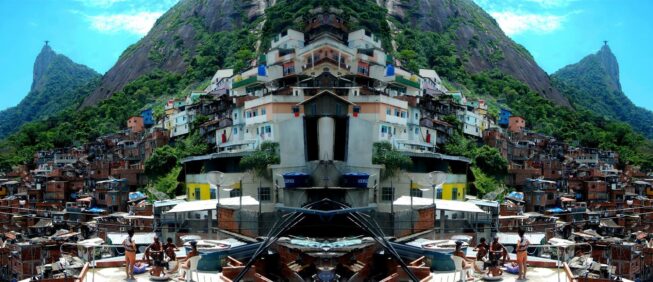

Outra dimensão dessa mobilidade é o desejo de adquirir o lifestyle que o sistema de consumo promove: desejamos outra vida, um bem-estar que parece ser oferecido unicamente pelo norte global. O problema não é o desejo. Penso que o problema está no fato de que participar dessa forma de vida também está reservado para uma pequeníssima parte da humanidade, ainda que certos setores do poder econômico promovam as ideias de que se trabalharmos exaustivamente obteremos esse lifestyle e de que praticamente a pobreza é uma escolha. Na realidade, a possibilidade de mobilidade social em nossas sociedades de países de baixa renda e países em desenvolvimento é extremamente complexa, principalmente nos dias de hoje, com os efeitos adversos pós-pandemia. Considero vital desmantelar essa forma de operar o sistema em nós, que nos dificulta reconhecer outras formas de vida como válidas, outros sistemas de produção e de consumo como possíveis e outras formas de colaborar mutuamente entre contextos com problemas semelhantes como uma realidade próxima.

Toafic pediu asilo no Brasil, seu pai nos contou. Isso foi publicado em uma página de notícias em inglês que divulgou a notícia da petição em massa de asilo por parte dos ganeses que foram para a Copa do Mundo em 2014, que foi negada, em parte porque os motivos pelos quais faziam a petição de asilo eram os conflitos religiosos muçulmanos em seu país, questão que as autoridades governamentais de Gana rejeitaram.

As regiões do Brasil para onde os ganeses foram depois da copa são regiões com mais prosperidade econômica – São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aí surge um ponto fundamental que nosso colega Abdallah perguntava para a procuradora em Metetí, Darién, quando viajamos juntos para lá: “O Brasil oferece oportunidades para que os migrantes fiquem?” Muitos dos e das migrantes dizem que não importa ficarem em um país de trânsito; o que querem é encontrar um lugar com oportunidades. Embora os países latino-americanos também enfrentem problemas socioeconômicos complexos, a abordagem institucional da maioria dos países ao longo das décadas é assumir essa migração como um potencial perigo.

O que aconteceria se em vez de viajar até o norte do continente estas pessoas decidissem ficar nos países latino-americanos? Estaríamos preparados para assimilar essa integração cultural? Como mudaria a política e a geopolítica se isso acontecesse? O que aconteceria se as principais relações comerciais não ocorressem com o Norte, mas sim entre países como Brasil, Gana, Nigéria e outros? Como mudaria nossa visão do mundo e da alteridade? E como afetaria o cenário da migração?

Diante da negativa de asilo, muitos deles continuaram até o norte do continente, inclusive essas cinco pessoas. As notícias relatam que estavam em um grupo maior de pessoas de diferentes nacionalidades. Não sei em que momento se conheceram. Uma das entrevistas que fiz em Gana era com um jovem que vivia em Kumasi, de nome Omar, que tinha tentado viajar para a Europa pela Líbia e tinha uma história muito forte e importante para a compreensão do fenômeno migratório.

Viajamos até Kumasi com Stephen, o tradutor, e ali conhecemos Hassan, naquele momento estudante de arte, e o seu irmão. Durante essas conversas, tivemos momentos de descontração, sentados na rua olhando as crianças brincarem, comendo em uma lanchonete local ou simplesmente passando o tempo. Em uma delas falei da história que tinha me levado até ali: mostrei para eles uma das notícias publicadas na web, em que eram mencionados os nicknames de três das cinco pessoas afogadas no rio Tuquesa de Darién: Juvi Yung Bacush, Prince Negro, Toafic Shamo.

Quando Omar leu a notícia, reagiu e disse que ele conhecia um deles, que sua família vivia perto de onde estávamos – uma coincidência que jamais imaginei que aconteceria. Gana é um país com mais de 30 milhões de habitantes, a possibilidade de que isso acontecesse era quase impossível, mas aconteceu. Os três se entusiasmaram com a ideia de procurarmos a família de Toafic, e ainda que estivesse nervosa, aceitei a missão de busca em grupo. Ao chegarmos na casa, nos disseram que o pai não estava e que poderíamos voltar no dia seguinte.

Ali estávamos, no dia seguinte, em frente à entrada da casa, esperando para entrar e com o sol de terra iluminando. Atravessamos o pátio do compound, sentamos na sala, o pai de Toafic foi o primeiro a falar, nos contou sobre a vida de seu filho e das filhas que tinha, do emprego que teve antes de viajar, nos contou como foi a viagem de Toafic ao Brasil e em que momento deixaram de receber ligações dele para depois receber a notícia de sua morte, de como recebeu a notícia através de outra pessoa da família que trabalhava em algum cargo na ONU.

Também disse que as comunidades muçulmanas são muito unidas e que no Panamá fizeram uma cerimônia para o seu filho, e nos contou do grupo que criaram ali em sua comunidade para conversar com os jovens muçulmanos das escolas para persuadi-los a não fazer essas viagens tão perigosas.

Depois disso e com a ajuda de Stephen e Hassan, contei minha experiência, contei sobre Darién, do rio onde aconteceu isso, contei que para o grupo em que viajava seu filho só faltava um dia de caminho para alcançar novamente a rodovia Panamericana – o lugar onde eles se afogaram fica perto de uma comunidade indígena emberá chamada Bajo Chiquito, e tem sido tão grande o número de pessoas cruzando por esse lugar que em diferentes momentos foram instalados acampamentos de organizações humanitárias para oferecer apoio para as pessoas em trânsito. Tinha levado comigo algumas fotos impressas do lugar onde estão enterrados, um cemitério católico local, e exatamente no ponto onde foram enterrados tem uma árvore grande que protege o lugar. Das fotos que mostrei o pai decidiu ficar com aquela onde se vê a grande árvore inteira e pouco aparecem os túmulos com cruzes cristãs.

Quando estava em Acra recebi um presente de um dos diretores da fundação: umas sementes de uma árvore de que nunca consegui lembrar o nome. As irmãs Maryknoll insistiram em fazer atos simbólicos para celebrar a memória dos cinco, e entre essas ações pensei em fazer germinar essas sementes e que a árvore que crescer seja plantada ali no lugar onde foram enterrados, uma vez que não há nenhuma placa nem indício de que ali estão seus restos.

Em junho de 2017, Ana, Abdallah e eu organizamos um evento no Panamá que reuniu pessoas da sociedade civil e as organizações humanitárias e do Estado que trabalham em Darién para discutir sobre esta realidade – esse evento foi chamado de “Cayendo a la periferia. Dinámica de la migración”. Ana e Abdalah viajaram para o Panamá e após o evento partimos em direção a Darién.

Minha ideia era mostrar para eles todos os espaços e pessoas com quem falei para assim podermos pensar juntos uma estratégia comum para continuar abordando o tema. A passagem pela casa das Maryknoll foi muito significativa, queriam conhecer e escutar o que tínhamos para contar. Também fomos a Metetí, onde conversamos com a procuradora que esteve presente na solenidade do enterro dos cinco.

Nessa conversa que Ana ia traduzindo para o inglês, ela nos mostrou uma foto onde se pode ver que os corpos foram cobertos com lençóis brancos. Abdallah nos disse que essa coincidência era muito importante, o fato de terem coberto com lençóis brancos como se faz em um enterro tradicional muçulmano, ainda que a cerimônia fosse católica, pode ser um grande símbolo para a memória de seus familiares.

Nossa missão ao fim da viagem era plantar juntos a árvore que havia germinado das sementes que trouxe de Gana – uma amiga botânica fez crescer uma jovem e forte arvorezinha. Ao sair da defensoria pública dirigimos de volta pela Panamericana rumo ao cemitério por 30 km no carro. O dia estava acabando e tínhamos que voltar para a Cidade do Panamá, distante 208 km, mas nesse primeiro trajeto antes de chegar para plantar a árvore, tudo o que esta viagem significava para cada um, todo o cansaço acumulado do trabalho prévio, tudo o que esse processo havia desencadeado, explodiu!

Em uma discussão entre inglês e espanhol, que aconteceu porque eu não quis ir plantar a árvore, passamos direto pelo cemitério, choramos cada um por motivos diferentes, escurecia cada vez mais e mais e ao nosso lado estava a arvorezinha... Depois de terminar nossa viagem e nos despedirmos, fiquei no Panamá mais tempo e voltei ao cemitério em Santa Fé para plantar a árvore em um dia de tormenta; uma das Maryknoll me acompanhou.

Com o tempo, tenho voltado muitas vezes a duas lembranças: em Kumasi, na casa dos pais de Toafic, quando o pai decidiu ficar com a foto da árvore que protege o local onde seu filho foi enterrado, e o momento em que estávamos os três no carro, dirigindo na Panamericana com a pequena árvore, passando direto pelo cemitério.

Penso muito nisso porque fiquei devendo um pedido de desculpas aos meus colegas Abdallah e Ana, mas, acima de tudo, porque quando estava em Gana, pensava nessa retórica de “uma ação solidária global”, que é uma premissa do livro La nueva lucha de clases, los refugiados y el terror de Zizek, que lemos com alguns colegas em Acra. Isso, na dimensão das pessoas comuns oriundas de países caóticos com conflitos civis, desigualdades e mais, como nós, talvez se traduza em lutar, sim, mas para diminuir a distância entre nossas realidades locais, nos relacionar com pessoas culturalmente tão distantes de nós que vivem no mesmo território e permitir a opacidade dos outros, como Édouard Glissant nomeou em Direito à opacidade.

Essa opacidade é algo que não podemos compreender completamente no outro, mas não é porque não podemos compreendê-la que ela representa uma ameaça; não é porque não podemos entender a presença dessas comunidades migrantes em nossos lugares que ela significa uma ameaça. Desbloquear essa realidade individual é um caminho urgente para moldar o que, como sociedades, exigimos dos governantes, que claramente, junto à comunidade internacional, têm a possibilidade real de transformar essa realidade.

Quiçá fui até Gana somente para levar uma foto para uma pessoa e para desenterrar a terra buscando uma história, mas a transformação que o tempo que estive em Gana causou em mim é para sempre.

Yolanda Chois Rivera | COLÔMBIA |

Desde 2014 trabalha entre o Panamá e a Colômbia, desenvolvendo projetos no campo cultural e educacional que giram em torno de relacionamentos territorial, migratório e ambiental, especificamente na região do Pacífico que liga os dois países.